Jean Adam Guilain (v. 1680-ap. 1739)

Pièces d’orgue pour le Magnificat (1)

Jacques Morel (1680/1700-v. 1740)

Premier Livre de Pièces de violle, extraits (2)

Thomas Ospital, orgue Jean-Loup Boisseau et Bertrand Cattiaux (1995) de la chapelle royale du château de Versailles (1)

Ensemble Saint-Honoré : Sacha Lévy, basse de viole ; Lukas Schneider, basse et dessus de viole ; Brice Sailly, clavecin ; Valentin Rouget, cabinet d’orgue Blumenroeder (2013), clavecin et direction musicale (2)

LIVRET FRANÇAIS / ANGLAIS / ALLEMAND

Texte de Vincent Genvrin

Durée : 1h 18′ 24″,

Château de Versailles Spectacles CVS 148, 2025

Collection L’Âge d’or de l’orgue français n°15

Le Magnificat selon Guilain

La riche collection Château de Versailles Spectacles (148ème titre !) poursuit l’exploration du répertoire organistique du Grand Siècle (et au-delà) : après Nicolas de Grigny par Michel Bouvard et François Espinasse (1), voici les splendides Suites de l’énigmatique Guilain dans l’interprétation de Thomas Ospital, que l’on n’associe pas spontanément à ce répertoire et qui pourtant s’y révèle dans son élément, le style le disputant, en parfaite harmonie, à une authentique, vive et frémissante grandeur.

Probablement originaire du Saint-Empire et actif à Paris dès 1702, Jean Adam Guillaume Freinsberg œuvra dans l’entourage immédiat de Louis Marchand, étant à la fois son élève et son suppléant aux Cordeliers. Des huit Suites pour le Magnificat promises par son Livre de 1706, quatre nous sont parvenues (seuls Titelouze en 1626 et Lebègue en 1678 avaient publié avant lui des Magnificat). Un livre de Pièces de clavecin d’un goût nouveau vint compléter, en 1739, l’œuvre de Guilain – dont la trace se perd après cette parution –, livre moins prisé que celui pour orgue mais néanmoins attribué au même compositeur.

Au sujet de la présence de sept versets, Brigitte François-Sappey écrit dans le Guide de la Musique d’Orgue (Fayard) : « Le Magnificat, ou Cantique de la Vierge, contient 11 versets ; suivant le principe de l’alternance entre l’orgue et la maîtrise, l’instrument intervient six fois. Or, la plupart des Magnificat possèdent sept versets. Susceptible de s’appliquer à l’Amen, le septième présente surtout l’intérêt de grossir le Magnificat afin qu’il puisse servir à d’autres moments liturgiques, en particulier pour le Benedictus à laudes et le Nunc dimittis [Cantique de Syméon] à complies. Sans doute est-ce l’une des raisons de l’absence de citation grégorienne dans les versets de Magnificat (hormis Titelouze), l’autre étant que les versets d’orgue n’alternent pas avec une mélodie liturgique fixe (comme la messe Cunctipotens), mais avec des intonations variables selon le lieu et le temps de l’année liturgique. La multiplication des utilisations ne peut se pratiquer qu’au détriment de la traduction musicale des textes et entraîne l’effritement de la frontière entre sacré et profane. […] À considérer l’ensemble, il paraît clair que Guilain a voulu respecter le déroulement du Magnificat, même si la traduction musicale nous déconcerte parfois. Le sixième verset clamant sans ambiguïté la doxologie, le septième s’applique donc à l’Amen. » Vincent Genvrin élargit cette thématique des sept versets, dont le dernier, chaque fois un traditionnel, bref et inventif Petit Plein-jeu, figure bel et bien ici en dernière position pour la Suite du premier ton, mais se voit « rétrogradé » dans les trois autres. Les Suites 2 à 4 se referment dès lors sur un Dialogue faisant entendre le Grand-jeu, situation musicalement et instrumentalement beaucoup plus satisfaisante, quand bien même elle mettrait de côté le strict ordre liturgique des versets.

Orgue et viole de gambe

Les liens entre suites pour orgue et viole de gambe ont été récemment approfondis, parenté déjà évoquée sur le site d’Orgues Nouvelles à propos du CD Louis Marchand d’Emmanuel Arakélian, avec référence à un récital de la gambiste Salomé Gasselin (2). Les récits de basse et en particulier de tierce en taille parlent en faveur d’une telle proximité entre les deux instruments et leur pratique parallèle.

L’« alternance » d’un autre type ici même proposée permet aussi de renouveler l’offre et de la diversifier dans le contexte d’une discographie Guilain abondante et de qualité : André Isoir (Houdan, 1974 ; Saint-Michel-en-Thiérache, 1997), François Espinasse (Ottobeuren, 1993), Michel Louet (Levroux, 2000 – Suites 1-3), Pierre Bardon (Saint-Maximin, 2004), Erik Feller (Cintegabelle, 2006) – mais aussi Marie-Claire Alain à Belfort (1972), gravure reprise dans le coffret (épuisé) Marie-Claire Alain – L’orgue français(Warner Classics, 22 CD, 2014) et qui nous reviendra au printemps 2026 au sein de la reprise intégrale chez Warner (46 CD) de L’Encyclopédie de l’Orgue d’Erato. Sans oublier une multitude de Suites – le plus souvent celle du Deuxième ton, précisément pour l’admirable Tierce en taille – figurant au programme de disques récitals, dont les Magnificat des 1er et 2ème tons par Michel Chapuis à Sainte-Croix de Bordeaux (2002).

Guilain par Thomas Ospital, Morel par l’Ensemble Saint-Honoré

Thomas Ospital donne d’emblée le ton, celui d’une liberté stylée, reflet de ses qualités d’improvisateur, notion essentielle de l’orgue français même dans le cadre d’une notation musicale précise : le Prélude ou Plein Jeu de la première Suite arbore un jeu « coulé » voire « glissé » d’une franche souplesse favorisant les frottements harmoniques, sous-tendu d’une inégalité non prévisible et comme en apesanteur, à l’instar du Petit Plein jeu de conclusion. Ces vertus innervent l’ensemble de l’œuvre, que complète une approche très vocale des pièces « de caractère », d’une plasticité affranchie du moindre effet ou appui, ainsi dans le Récit de la même première Suite. La prise de son signée François Eckert (comme pour Grigny) induit une certaine distance, plus sensible dans les pièces sur registrations de détail, comme si l’auditeur devait lever sinon les yeux du moins les oreilles vers le ciel d’où nous viendrait cette musique – le tout sans nuire le moins du monde à l’intelligibilité du texte, tous niveaux de dynamique confondus.

S’ensuivent deux premières pages du Livre (1709) de Jacques Morel, sur lequel on sait peut-être encore moins que sur Guilain, si ce n’est qu’il était élève de Marin Marais, dédicataire de sa musique, et qu’il composa un Te Deum (1706). Toutes les pièces présentées manifestent une faconde enjouée et très mobile, aussi solidement architecturées que légères dans leur restitution, dont une engageante Chaconne en trio amplement développée, dansante et faisant basculer l’écoute de la chapelle vers la chambre. Format et surtout contexte tendent plus aisément vers l’intime (également la proximité de la prise de son), malgré les manifestes parentés formelles entre pièces d’orgue et de viole, ces dernières également d’une belle gravité le cas échéant : Prélude de la Deuxième Suite.

On relève côté orgue un Prélude de la Suite du deuxième ton non pas sur les pleins-jeux mais sur les fonds, généreux et soyeux, aux attaques doucement mordantes et d’une vraie noblesse de ton. Sur l’ensemble des Suites, l’inégalité expressive s’affirme libre, pondérée et raffinée, ainsi dans la fameuse (et unique dans ce Livre) Tierce en taille déjà évoquée, ou le non moins célèbre Quatuor de la Suite du troisième ton. Cette liberté se retrouve dans le traitement, sans jamais rien de convenu, des notes inégales.

Thomas Ospital respire et goûte pleinement cette musique, maintien et mouvement se répondant, sans hâte afin de faire sonner texte et timbres, mais avec vivacité, assortie d’une élévation sensible, faisant vibrer et vivre cette musique qui demande à l’interprète un réel engagement expressif. Chaque composante du style étant savamment dosée, jamais surexposée, en particulier l’ornementation qui contribue à l’équilibre des échanges, cette gravure séduit infiniment par son éloquence et son pouvoir de transmission.

(1) Petite chronique versaillaise… (3 avril 2025)

https://orgues-nouvelles.org/petite-chronique-versaillaise/

(2) CD Louis Marchand d’Emmanuel Arakélian (19 janvier 2025)

https://orgues-nouvelles.org/louis-marchand/

Dédicaces – Guilain • Morel –Thomas Ospital, Ensemble Saint-Honoré – Château de Versailles Spectacles n°148

https://www.live-operaversailles.fr/guilain-morel-dedicaces

Site de Thomas Ospital

https://www.thomasospital.com

Ensemble Saint-Honoré

https://www.facebook.com/ensemble.sainthonore

N.B. Les registrations malencontreusement indiquées (pages 42-43 du livret) sont celles des extraits de l’Apparatus Musico-Organisticus de Georg Muffat (1653-1704) proposés par la collection dans l’interprétation de Bernard Foccroulle, avec Marie Rouquié pour la Sonata a violino solo du Manuscrit de Kroměříž (1677) – CVS 131, L’Âge d’or de l’orgue français n°14.

https://www.live-operaversailles.fr/apparatus-musico-organisticus-muffat-

Variations Goldberg BWV 988

Dirk Luijmes, harmonium Mustel (1878)

LIVRET ANGLAIS / NÉERLANDAIS

Durée : 51′ 35″

CD Etcetera KTC 1859, 2025

Dans la série « il fallait oser », cette parution occupe une place de choix ! Cela fait bien sûr longtemps qu’adapter Bach, musique la plus malléable qui soit, n’est plus un crime de lèse-majesté, d’autant que le Cantor a lui-même montré l’exemple, au grand soulagement des intrépides. Loin d’en souffrir, une œuvre, par la transcription, peut bénéficier d’un éclairage inédit dès lors que l’instrument de destination est à la hauteur de la partition autrement restituée. C’est ce que Dirk Luijmes évoque d’emblée dans son intéressant texte de présentation, ponctué d’une citation de Telemann : Gib jedem Instrument das, was es leiden kann, so hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran (« Donne à chaque instrument ce qu’il peut supporter, cela fera envie au musicien et tu en auras du plaisir »).

Œuvre une et multiple par excellence, les Variations Goldberg sont aussi un monument d’exigence sur le plan du clavier. Or l’image que l’on peut – à tort ! – se faire de l’harmonium laisse planer un doute quant à la réponse de son mécanisme, la précision de ses attaques ou sa capacité à s’acquitter des traits virtuoses. Ces préventions volent en éclat à l’écoute de ces Goldberg sur un harmonium français, non seulement instrumentalement convaincantes mais séduisantes par leur cohérence, leur étonnante richesse de restitution et leur lisibilité optimale.

Harmonium « aspirant » ou « soufflant »…

Claveciniste et organiste néerlandais, Dirk Luijmes s’est d’abord familiarisé avec l’harmonium allemand (dont l’air est aspiré), puis il a connu une sorte d’illumination lorsque, à l’occasion d’une Petite Messe solennelle de Rossini, il a pu expérimenter un instrument de facture française (dont l’air est insufflé). L’un des principaux atouts de l’harmonium français découle du mode « expression » : le réservoir étant alors « court-circuité », les anches sont directement alimentées par les pieds qui activent la pompe, tout l’art et la difficulté étant naturellement de doser l’apport et la puissance de l’air insufflé, avec la possibilité alors novatrice de créer des nuances dynamiques – situation autrement plus complexe que celle du vent sous pression constante de l’orgue. Donnant le jour à « l’harmonium d’art » ou Kunstharmonium, Victor Mustel y ajoute la « double expression » (Premier Prix à l’Exposition universelle de Paris en 1855), dispositif permettant de varier la pression entre basse et dessus et d’en dissocier la registration. D’abord heureux possesseur d’un Mustel de 1901, c’est sur son Mustel de 1878, typique de l’harmonium d’art, que Dirk Luijmes a gravé ces Goldberg. Expression et double expression sont au cœur de son interprétation, avec dès l’Aria une démonstration savamment évaluée des possibilités de nuances dynamiques. S’y ajoute notamment le très efficace mode « percussion », où un marteau vient frapper la languette de l’anche pour une attaque plus acérée.

Les Goldberg à l’harmonium Mustel

Directeur artistique de la Stichting Longen & Tongen (« Fondation Poumons et Anches »), association de concerts créée à Nimègue en 1999 réservant à l’harmonium une place importante, Dirk Luijmes était en quête, pour fêter les vingt-cinq ans du projet, d’un programme digne de l’événement et réunissant ses deux passions : Bach et l’harmonium. L’œuvre fut vite trouvée : les Variations Goldberg.

Maintes pages en sont « commodément » pensées pour deux claviers, la tâche se compliquant au piano ou ici à l’harmonium à clavier unique. Si nombre de variations sont restituées à l’identique, aucun arrangement n’étant requis, d’autres ont nécessité quelques adaptations – notes octaviées, voire modifiées : Dirk Luijmes espère en être pardonné, la finalité musicale justifiant ces rares libertés ! Pour le reste, le Mustel permet donc de contraster les registrations entre basse et dessus, ainsi dans les Var. 8, 11 & 17, cependant que dans les Var. 7 & 27, guidé par un choix de sonorités, il joue la partie de main droite, telle qu’écrite par Bach, à la main gauche (naturellement à la bonne hauteur par le recours aux jeux de tessitures différentes) et la basse à la droite. Certaines pages à deux claviers peuvent être restituées sur un même plan sonore, d’autres avec partage de timbres. Ceux-ci sont d’une densité et d’une diversité étonnantes. Par exemple la Variation 21 (Canone alla Settima), dont les trois voix semblent faire vibrer un ensemble de cuivres. Quant à la réactivité évoquée, il suffit d’écouter, suprêmement articulées, la Var. 10 (Fughetta avec ornements), la virevoltante Var. 14 ou la prodigieuse Ouverture (Var. 16 introduisant la seconde partie) pour être aisément convaincu. Il en va de même des accords scandés et des traits volubiles de la Var. 26, des « trilles en toutes notes » de la Var. 28, d’un délicat équilibre. Quant aux variations en tonalité mineure, elles se révèlent profondément élégiaques et expressives.

Le minutage modéré de ces Goldberg tient à ce que Dirk Luijmes y renonce à l’ensemble des reprises, estimant qu’un enchaînement plus serré des variations favorise la continuité du cycle. Il en résulte une version vive et chaleureuse, riche en surprises, d’une captivante beauté de timbres et de lignes. À l’instar de l’une des plus singulières versions de L’Art de la Fugue, celle du Calefax Reed Quintet (MDG, 2000), cette approche séduisante et originale des Goldberg invite à une écoute poétiquement renouvelée.

Bach, Variations Goldberg – Dirk Luijmes – CD Etcetera KTC 1859

https://www.etcetera-records.com/product/johann-sebastian-bach-goldberg-variationen-bwv-988-harmonium-dirk-luijmes/

Discographie Etcetera de Dirk Luijmes

https://www.etcetera-records.com/product-category/artist/dirk-luijmes

Site de Dirk Luijmes

https://dirkluijmes.nl

Longen & Tongen (Nimègue)

https://longenentongen.nl

Orgue Dominique Chalmin,

Grange de Bel-Air,

La Ravoire (Savoie)

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 01′ 43″

CD Claviorganum, 2024

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata prima

Jean Adam Guilain (v.1680-après 1739)

Suite du 2ème ton

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Choral « Wie schön leuchtet der Morgenstern » BuxWV 223

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita « Sei gegrüsset, Jesu gütig » BWV 768, Passacaglia e thema fugatum BWV 582

L’orgue Dominique Chalmin de Bel-Air

Voici un disque qui en fera rêver plus d’un ! La seule idée de disposer à domicile d’un orgue de 21 jeux réels sur quatre claviers et pédale donne le vertige. À l’heure des systèmes Hauptwerk et consorts offrant en numérique la possibilité de changer d’instruments en fonction des répertoires, avec des résultats sonores vraiment remarquables, un authentique instrument à tuyaux parfaitement typé et à même de répondre aux répertoires classiques tant français qu’allemand – superbe Posaune 16’ en bois (dernière octave en étain) de longueur réelle ! – reste et restera à jamais tout autre chose. Ne serait-ce que pour son tirage de notes mécanique et le toucher pleinement musical qui en découle.

Né dans une famille où l’on pratiquait l’orgue, Dominique Chalmin (1) n’a choisi de devenir ni facteur d’orgue, ni organiste, ayant en fait exercé comme dentiste pendant trente-cinq ans, ce qui exige aussi des doigts de fée. N’en ayant pas moins accompli de sérieuses études d’orgue, de clavecin et de basse continue, il est organiste de la Sainte Chapelle de Chambéry depuis 1985 et suppléant à la cathédrale depuis 2004 (2). Passionné d’orgue depuis ses douze ans et ayant entrepris la construction d’un premier instrument deux ans plus tard, ce n’est toutefois qu’en 2005 qu’il crée son atelier à La Ravoire, près de Chambéry, « prolongement naturel d’une longue période d’activité dans le domaine de la facture d’orgues ». Il a notamment collaboré sur des chantiers de restauration au côté de Pascal Quoirin, auquel il dit devoir une grande partie de ce qu’il sait en la matière.

Le projet d’un nouvel orgue prit corps en 1981 (3), le facteur « amateur » au sens vrai et fort ayant dans le même temps approfondi L’Art du facteur d’orgues : « Le tracé des sommiers, de la mécanique, des claviers, et la taille des tuyaux sont pour la plupart puisés dans le traité de Dom Bédos ». Étant fasciné par les Clicquot, Isnard et autres Silbermann, une esthétique classique française compatible avec le répertoire allemand de même époque s’est naturellement imposée. Assortie d’exigences pour les buffets et leurs ornements, magnifiquement ouvragés. Dans l’univers élitiste du compagnonnage, on parlerait de « chef-d’œuvre ». La construction de la merveille durera près de vingt ans…

« En 1992, une première inauguration de l’orgue doté de 16 jeux sur trois claviers et pédale indépendante, par mes amis Viviane Loriaut, Pierre Perdigon et Michel Chapuis, marque une pause (de courte durée) dans la construction. Cette fête inaugurait en réalité l’aboutissement d’une phase essentielle, celle de l’harmonisation de l’ensemble existant, avec l’aide et les précieux conseils de Pascal Quoirin. Peu de temps après, je me remets à l’ouvrage pour la mécanique, la tuyauterie et l’harmonie du positif de dos, la soufflerie cunéiforme, et enfin je refais un nouveau bloc de quatre claviers. L’instrument a maintenant trouvé sa composition finale, qui comporte 21 jeux. Il a déjà acquis une certaine patine […] ».

La construction de cet orgue n’ayant rien d’un « plaisir égoïste », il est utilisé depuis 1994 dans le cadre de l’association Les Rencontres Artistiques de Bel-Air, née cette même année dans la maison de Nicole et Dominique Chalmin, à la suite d’un concert de Gustav Leonhardt en 1991 puis d’un concert, l’année suivante, destiné à financer l’achat d’un archet pour un jeune violoniste chambérien prometteur : Renaud Capuçon (16 ans), qui dès 1996 créa Les Rencontres de Musique de Chambre de Bel-Air. Le flambeau sera repris en 2012 par le Bel-Air Claviers Festival, la direction artistique étant d’abord assurée par les pianistes Frank Braley puis Bertrand Chamayou, et depuis 2018 par le claveciniste Jean Rondeau (4).

Thibaut Duret de Muffat à Bach

En 2018, un relevage s’avérant nécessaire, le facteur procède à divers changements et perfectionnements, avec nettoyage de l’ensemble de la tuyauterie, reprise partielle de l’harmonie et adoption d’un nouveau tempérament, de type Marbourg à trois tierces pures. L’orgue est réinauguré en décembre 2019 par Thibaut Duret. Titulaire de l’orgue Augustin Zeiger (1847/1866 – grande restauration Quoirin en 2004) de la cathédrale de Chambéry, professeur au CRR d’Annecy et cocréateur en 2017 du label Claviorganum (5), il propose ici même un portrait haut en couleur de l’instrument à tous égards unique de Bel-Air. L’acoustique « boisée » de la grange-salle de concert évoque celle de maintes églises nord-allemandes, peu réverbérée mais nullement sèche. Elle met en valeur le moindre détail, à la fois de l’harmonie, des timbres et du jeu, le défi de chaque instant étant d’offrir, par un toucher et un phrasé aussi articulés que coulés dans un même souffle, une vive continuité musicale.

Thibaut Duret y réussit pleinement dans un programme judicieusement choisi. À Buxtehude et Bach répondent Muffat et Guilain, maîtres « germaniques sous influence française », permettant de goûter la palette dans sa diversité et sa cohérence : depuis les fonds au parler franc mais d’une intonation douce et équilibrée, tels les Montre et Prestant du grand clavier sur lesquels débute la Toccata prima de Muffat, mordants et lyriques à souhait, jusqu’au Jeu de tierce, au Cornet du Récit, à l’unique mais très présent Plein-jeu, ou encore aux trois jeux d’anches des claviers manuels, dont une savoureuse Voix humaine, ici dans la Variation IX de la Partita de Bach. Tant cette œuvre, au rythme interne souplement agencé, que la Suite de Guilain autorisent un riche inventaire des possibilités, cependant que la Passacaille de Bach adopte le principe inverse : les principaux avec quinte, d’une ampleur digne de l’œuvre, finalement augmentés du Plein-Jeu et de la Doublette-Tierce du Positif, cependant que Flûte 8’ et Posaune avec tirasse confèrent à la basse une présence marquée et chantante. Tout un monde poétique et très humain s’offre à nos oreilles admiratives devant l’œuvre conjointe de l’artisan-musicien et de l’interprète qui rend ici sensible la raison d’être d’un si magnifique projet.

(1) Dans l’univers du facteur d’orgues Dominique Chalmin – Production Y a de l’orgue dans l’air, 2020 – Michel Alabau

https://orgues-nouvelles.org/reportages-video/

https://www.youtube.com/watch?v=gwyvAh5HfWU

(2) Orgues et clavecins Chalmin

http://www.orgues-chalmin.com

(3) Orgue Dominique Chalmin de la Grange de Bel-Air, La Ravoire (Savoie)

http://www.orgues-chalmin.com/orgue-bel-air.html

(4) Les Rencontres Artistiques de Bel-Air

https://www.rencontresbelair.com/preacutesentation.html

(5) Thibaut Duret – Les Amis de l’Orgue de la cathédrale de Chambéry – Éditions Claviorganum

https://www.thibautduret.fr

http://amisdelorgue.fr

http://amisdelorgue.fr/les-organistes/

Experiencing vibrations with Buxtehude

Arnaud Van de Cauter, orgue Schnitger-Ahrend (1688-1985), St Ludgeri, Norden (Frise orientale)

LIVRET FRANÇAIS / NÉERLANDAIS / ANGLAIS

Durée : 1h 08′ 17″

CD Paraty 2025013, 2025

Préludes de choral BuxWV 212, 184, 215, 214, 219, 223, 207, 177

Präludien BuxWV 148, 140

Präludium, Fuga und Ciacona BuxWV 137

Passacaglia BuxWV 161

Toccata BuxWV 155

L’orgue Schnitger de St Ludgeri

Norden, vieille cité presque sur le rivage de la Mer du Nord, en Frise orientale (vue des Pays-Bas, ce qui, singulièrement, la situe à l’extrême nord-ouest de l’Allemagne), et son fameux Schnitger. La néerlandaise Groningen est juste « en face », par-delà la rivière Ems, avec ses deux Schnitger : Martinikerk (1691/1729), restitué par Ahrend en deux temps (1977-1984) ; Aakerk (1702), restauré par l’Orgelmakerij Reil en 2011. Très singulier par sa disposition dans l’église (il se déploie autour du pilier sud-est du transept, ses buffets sonnant dans des directions différentes tout en préservant une rare homogénéité), le Schnitger de Norden est devenu, depuis sa restauration-reconstruction par Jürgen Ahrend en 1981-1985, l’un des passages obligés pour l’interprétation de la musique du XVIIe siècle allemand, parfois au-delà selon ce qu’autorise le tempérament mésotonique modifié.

Il est parmi les orgues baroques allemands les plus enregistrés. Jean-Charles Ablitzer : Böhm, Buxtehude (CD 4) ; Bernard Coudurier : Scheidemann, Bruhns & Hanff, Lübeck ; Bernard Foccroulle : Buxtehude (CD 3), Bruhns, Bach (CD de Chorals de son intégrale), Tunder ; Gustav Leonhardt : Musiques nord-allemandes ; Harald Vogel : Buxtehude, Böhm, Lübeck, Bruhns, récitals ; Roland Götz : Pachelbel ; Ton Koopman : Buxtehude ; Bob van Asperen : Froberger (Vol. 7 des Capricci) ; Peter Hurford : Bach – et tant d’autres encore. S’y ajoutent les gravures des actuels titulaires : Agnes Luchterhandt et Thiemo Janssen, ce dernier ayant ici même veillé à l’accord optimal des anches. Sans oublier Walter Kraft, Karl Richter ou Edward Power Biggs dans les années 1960, avant la somptueuse restitution Ahrend.

Experiencing Vibrations with Buxtehude

Cet étrange sous-titre se réfère aux activités, se fécondant l’une l’autre, de musicien et de thérapeute d’Arnaud Van de Cauter, auquel on doit notamment, déjà chez Paraty, une intégrale Peeter Cornet. Les informations du livret éclairent cette complémentarité, et l’on imagine volontiers le bénéfice que peuvent en retirer les musiciens, soumis à toutes sortes de contraintes privées ou extérieures :

« Arnaud Van de Cauter est professeur d’orgue au Conservatoire Royal de Musique de Liège et professeur de Formation Corporelle au Conservatoire Royal de Musique de Mons ARTS2. Praticien, thérapeute et enseignant en Somatic Experiencing® et en NARM®[Modèle Relationnel Neuro-Affectif – thérapie des traumatismes du développement], il a développé une approche expérientielle de la pratique artistique associant prise de conscience corporelle, pleine conscience et gestion du stress (ESSE – Être Soi & Somatic Experiencing®). Il est invité à donner des cours et des formations à ce sujet dans les écoles de musique et conservatoires, pour les élèves autant que pour les enseignants. Son enseignement de l’orgue au Conservatoire de Liège repose sur cette approche sensible et organique de la pratique artistique. Le confort à l’instrument et la gestion du stress font partie intégrante du cursus des étudiants en orgue. »

L’interprète y fait écho à propos de ce Buxtehude : « De façon consubstantielle à la condition humaine, nous sommes remplis de figements, de croyances et de pensées parasites qui nous empêchent d’être nous-mêmes. Ils justifient non seulement les difficultés personnelles mais, pire encore, les folies, les incompréhensions, les guerres. Pourtant, nous ne demandons qu’à nous reconnecter à qui nous sommes vraiment : des êtres vivants incarnés au cœur du monde qui aspirent à l’élévation de l’esprit, en relation avec l’autre. Tel est le cheminement proposé par la SE®.

Pour ma part, ce cheminement a toujours été de pair avec la musique, d’une part, et la recherche d’une plus grande connexion à soi-même et aux autres, d’autres part. Il a commencé très tôt, avec l’émerveillement pour la musique, pour l’orgue, pour les temples et cathédrales qui les abritent. Plus largement, pour l’humanité dans ce qu’elle a de créatif, de beau et d’émouvant.

Très tôt, je me suis mis en quête de la vibration qui touche, qui élève, qui transforme. Lors d’un voyage en Allemagne du Nord, je découvre l’orgue de Norden. La force vibratoire de cet instrument, œuvre du génial Arp Schnitger (1688) m’a profondément touché. Près de quarante ans plus tard, y retourner pour cet enregistrement Experiencing Vibrations était une évidence. »

Expérience proprement individuelle qui par le truchement physique de l’instrument pourrait devenir, même au disque, collective ? Ce qui est certain, c’est que ce Buxtehude respire liberté et souplesse, hauteur et saine exaltation, toutes communicatives et bienfaisantes, rehaussées d’une manière intuitive et savante de faire sonner le Schnitger. Un lâcher-prise constructif que l’on imagine consubstantiel à la dimension thérapeutique évoquée semble ici spontanément répondre à l’une des règles d’or de l’orgue ancien, parfaitement mise en œuvre : ne jamais penser pouvoir (encore moins devoir) le forcer. De sorte que détente et tension témoignent d’un très harmonieux équilibre dans ce disque qui fait du bien.

La beauté du programme et son ordonnancement contribuent à une sensation de constante plénitude, mais déclinée de mille et une façons, qu’il s’agisse d’un simple verset de choral ou d’une pièce d’apparat. De même la divulgation de l’alchimie des registrations, qui accompagne et éclaire l’écoute, met l’accent sur un autre principe : optimiser par l’économie. À condition, naturellement, d’avoir sous les doigts une merveille comme le Schnitger de Norden, sans que l’on puisse départager ce qui revient au maître du XVIIe et à l’harmonisation superlative de la résurrection Ahrend. Un ou quelques jeux, c’est assez pour un plein épanouissement du timbre, sans cesse reconfiguré, tout ici n’étant que richesse dans la diversité.

Arnaud Van de Cauter use avec parcimonie des mixtures, nombre de registrations décantées suffisant à apporter la lumière et la force requises, dialogue ininterrompu de plans sonores se répondant dans une vive continuité. L’impact des mixtures sur anches de pédale est d’autant plus saisissant lorsqu’elles sont finalement sollicitées. Où l’on note que même dans les plus grands déploiements, sachant que l’on ne peut accoupler Rückpositiv sur Hauptwerk, mais seulement le troisième clavier, qui commande tantôt le Brustpositiv, tantôt l’Oberpositiv, ce ne sont qu’une poignée de jeux du Hauptwerk qui sont mis à contribution, éventuellement complétés de mixtures et d’anches de l’un des plans sonores actionnés par le troisième clavier. Une quinzaine de jeux pour une insurpassable plénitude.

Il y a dans ce Buxtehude associant couleurs et ferveur une qualité et une densité si chaleureusement humaines qu’elles exaltent de fait ce qu’il y « a de créatif, de beau et d’émouvant » – et de grand. Tons de pourpre et d’or annonçant le temps de Noël, ou l’Épiphanie, comme dans le merveilleux Wie schön leuchtet der Morgenstern. Un enchantement, cadeau rêvé des fêtes.

Orgue Schnitger de Norden (allemand)

https://orgel-owl.de/as/as_nord.htm

https://www.norden-ludgeri.de/Kirchenmusik/Arp-Schnitger-Orgel

https://www.arp-schnitger-kulturerbe.de/en/organs/norden-ludgeri-kirchengemeinde

Site de la Société Arp Schnitger, avec base de données (allemand)

https://www.arp-schnitger-gesellschaft.de

Arp-Schnitger-Kulturerbe (allemand/anglais)

https://www.arp-schnitger-kulturerbe.de/de

Site d’Arnaud Van de Cauter thérapeute

https://www.apf-somatic-experiencing.com/project/van-de-cauter-arnaud/

https://echo-art.be

Petite chronique napolitaine…

Livia Mazzanti, orgue Tamburini-Zanin (1983-2007) du Conservatoire San Pietro a Majella de Naples

8 Sonate nell’adattamento per organo di Livia Mazzanti

Sonates K. 380, 377, 27, 33, 513, 481, 159, 466

LIVRET ITALIEN / ANGLAIS (FRANÇAIS)

Durée : 39′ 48″

Birdbox Records BBR2025LMZ01CD, 2025

Plaisir et exigence audiophiles

Mieux qu’un simple enregistrement : un objet imposant et précieux pour audiophiles exigeants, du moins la version analogique ayant motivé cette production scarlatienne : un vinyle accompagné d’un très élégant livret bilingue italien/anglais richement illustré. Si la version numérique écoutée sur CD pour cette chronique comporte un livret uniquement en italien, illustré de même, Lorenzo Vella, directeur du label indépendant Birdbox Records (Rome), ingénieur du son et producteur de cet album, a aimablement fourni à l’intention des lecteurs d’Orgues Nouvelles une version française du texte de présentation musicale : À la recherche du son de Domenico Scarlatti – Une conversation entre Livia Mazzanti et Daniela Tortora.

La durée réduite (pour un CD) de cette superbe production s’explique par des considérations purement audiophiles, dûment argumentées : « Maintenir une durée d’enregistrement faible sur un LP est une nécessité physique et acoustique pour garantir une fidélité et une qualité sonore maximales. […] Une durée d’enregistrement courte (idéalement moins de 18 minutes par face) est considérée comme optimale pour un LP, afin de maximiser volume et dynamique, l’énergie sonore d’un vinyle étant représentée par l’amplitude des ondulations (les sillons) : si la durée est courte, l’ingénieur de cutting peut graver les sillons avec un espace plus important entre eux (un pitch plus large) et une amplitude plus grande. Cela se traduit par un volume plus élevé qui améliore le rapport signal/bruit et réduit le bruit de fond […] » Soit !

Livia Mazzanti à l’orgue conçu pour Naples par Jean Guillou

La technique de prise de son et de gravure du LP n’est pas seule à faire ici la différence, mais surtout, quel que soit le support, la manière d’approcher Scarlatti de Livia Mazzanti, professeur au Conservatoire de Naples et la plus parisienne des organistes romaines, disciple de Jean Guillou souvent entendue en France dans des univers originaux abordés dans un même esprit – dont les fameuses Variations sur un récitatif d’Arnold Schoenberg, qui restent attachées au nom de la musicienne en concert et au disque (captées par deux fois sur le vif à Saint-Eustache, Paris), au côté de Nino Rota, Giacinto Scelsi (qu’elle a bien connu), Castelnuovo-Tedesco ou Bach-Hindemith-Busoni, ce dernier album à l’orgue Steinmeyer (1930) de la Christuskirche di Via Sicilia, l’église évangélique allemande de Rome, dont elle est titulaire (1).

Livia Mazzanti a choisi huit Sonates lui tenant à cœur de longue date, à parts égales en tonalités majeures et mineures, enregistrées en 2024 le jour anniversaire de la naissance de Domenico Scarlatti (26 octobre), à l’orgue de la Salle… Scarlatti du Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli – assurément sous les meilleurs auspices – sur le Tamburini conçu par Jean Guillou. Dans le livret de son CD d’improvisations Le Voyage à Naples (Philips, 2008), Jean Guillou en relate l’histoire :

« C’est en 1982 que la direction du Conservatoire de Naples me demanda de concevoir un nouvel orgue pour la salle de concert de l’établissement, laquelle avait été reconstruite après le tremblement de terre qui avait fait une ruine de l’ancienne salle. On me priait alors de travailler ce projet avec le facteur italien Tamburini que je connaissais déjà.

Cet orgue, conçu peu après celui du « Chant d’Oiseaux » de Bruxelles […], s’en tenait à peu près au même principe et à la même importance sur quatre claviers. Cependant le facteur d’orgue était différent, et aussi l’acoustique de la salle.

L’instrument fut donc construit en 1983, mais alors qu’il se trouvait déjà installé dans la salle, de nombreuses difficultés vinrent s’interposer pour empêcher son usage, et jusqu’à son inauguration : normes de sécurité pour la salle, volontés divergentes des directeurs qui se succédèrent. Ces difficultés ne durèrent pas moins de… 25 années. Soudain, un nouveau directeur fut nommé, le Maestro Vincenzo De Gregorio : ce fut lui, enfin, qui décida qu’il était urgent de redonner vie à cet orgue, et il fit tout le nécessaire pour y parvenir.

Mais il fallait restaurer cet instrument jamais joué, et depuis si longtemps abandonné à la poussière. […] On décida de confier cette restauration, avec renouvellement du matériel électrique et électronique, ainsi qu’une révision de l’harmonisation et quelques légères modifications, à la firme de Francesco Zanin [Codroipo, Province d’Udine, Frioul-Vénétie Julienne], qui, ainsi, devint le second auteur de cet orgue. […] L’inauguration eut enfin lieu le 1er juin 2007 : je jouai des œuvres de Gesualdo, Bach, Schumann, trois de mes Sagas et ma transcription des Tableaux d’une exposition de Moussorgski […]. »

N’ignorant rien, bien entendu, de l’« historiquement informé », Livia Mazzanti reste fidèle à l’idée prônée depuis toujours par son maître Jean Guillou : aborder toute musique depuis le moment présent, en contemporain, naturellement dans le respect du texte mais avec la sensibilité et les moyens sonores d’aujourd’hui. Ce n’est en l’occurrence ni la négation ni le contraire des innombrables versions des Sonates de Scarlatti entendues au clavecin ou même au piano, mais simplement autre chose. Un autre univers sensible où, plus que jamais et par la structuration qu’autorise une vaste palette, très singulière dans le cas de cet orgue napolitain, la musique s’épanouit dans un espace temporel et de timbres d’une ampleur décuplée. Chaque Sonate résonne tel un monde en soi, huit microcosmes parfaitement autonomes mais corrélés, se répondant deux par deux, la structure bipartite avec reprises de ces pages toutes différentes faisant de chacune d’elles un paysage musical d’une vraie densité.

La musicienne cite Busoni, tel un gage de liberté pour l’interprète et de ferment pour la présente approche : « J’aime beaucoup la notion provocatrice de « transcription » formulée par Ferruccio Busoni au début du XXe siècle : Toute notation est déjà transcription d’une idée abstraite, et c’est peut-être de là que je suis partie pour exprimer, avec mon instrument, la fascination que je ressentais depuis l’adolescence pour cet auteur, pour moi maître absolu de la synthèse en musique ; déjà au piano, je percevais chez Scarlatti une conception abstraite transversale, au potentiel extraordinaire. »

Dans sa lumineuse et vive conversation avec la musicologue Daniela Tortora, Livia Mazzanti permet à l’auditeur, Sonate après Sonate, de visualiser et d’anticiper les tableaux musicaux inventifs brossés au fil de son interprétation – dans l’intimité ou en extérieur (Pastorale, La caccia [« La chasse »], plus vraie que nature). Contrastes et climats y sont vigoureusement affirmés, de l’allègre ou champêtre au pur tragique. La prise de son restitue à merveille tant la spatialisation de l’instrument que l’instrumentation complexe et acérée, dans l’équilibre. Émotion, abstraite ou d’inspiration populaire, et virtuosité rivalisent d’éclat, alternant ombre et lumière, jusqu’au sfumato le plus immatériel. L’ultime Sonate, au chant si nostalgiquement prenant et largement déployé, est bouleversante d’intensité poétique. Un Scarlatti qui ne ressemble à aucun autre tout en affirmant de multiples racines et que l’on se gardera de comparer, ce qui serait un contresens. Il suffit d’entrer dans le rythme de la narration, de se laisser porter par les affects de cette musique évocatrice et « spirituellement sensorielle », théâtre haut en couleur alla napoletana.

(1) https://www.liviamazzanti.org/discografia/?lang=fr

Domenico Scarlatti – Livia Mazzanti, Birdbox Records (avec préécoute)

https://www.birdboxrecords.com/en/product-page/livia-mazzanti-scarlatti-alla-scarlatti

Site de Livia Mazzanti

https://www.liviamazzanti.org/?lang=fr

Autres photos (livret) : © Lorenzo Vella, Birdbox Records – Nightingale Studios

Lucile Dollat, orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio France, Paris

Florent Jodelet et François Vallet, percussions

LIVRET FRANÇAIS / ANGLAIS

Durée : 1h 10′ 38″

Radio France, Collection Tempéraments, TEM 316076 (distribution Outhere), 2025

Musique rituelle pour grand orgue, tam-tam et xylophone (1967)

Premier Prélude et fugue (1928)

Reflets Magyars (1961)

Deuxième Prélude et fugue (1929)

Élévation (1958)

Alors que paraissait chez Tempéraments son album Night Windows (1), Lucile Dollat (sur le point d’achever sa résidence à Radio France – Alma Bettencourt lui a succédé aux claviers du Grenzing) s’apprêtait à faire entendre en concert des extraits de Musique rituelle d’Elsa Barraine (2). Elle publie dans la même collection un nouveau CD, entièrement dédié à la compositrice. Rien de démonstratif dans cette musique exigeante et « sévère », savante autant qu’intuitive et ressentie au plus profond par une femme aussi politiquement et humainement engagée qu’en quête de spiritualité. Claviériste sans être organiste, elle se montre davantage intéressée par le souffle de l’orgue et ses possibilités structurelles infinies que par sa palette. On remarque d’ailleurs que la question de la registration – donc la part de liberté de l’interprète – n’est abordée ni dans le beau texte de présentation, signé Cécile Quesney et Mariette Thom, ni dans les analyses accessibles en ligne, dont la présentation par Lionel Pons de Musique rituelle, reprise dans le dossier très fouillé des Amis de la musique française (3). On note aussi qu’Elsa Barraine est absente du Guide de la Musique d’orgue de Fayard (1991), y compris de sa seconde édition (2012), situation assurément regrettable mais qui sans doute reflète la place très comptée qu’elle occupe chez les organistes.

Elsa Barraine fut la quatrième femme (depuis Lili Boulanger en 1913) à remporter le Prix de Rome – d’abord un deuxième second Prix, en 1928, pour sa cantate Héraclès à Delphes, puis l’année suivante un Premier Grand Prix avec La vierge guerrière, trilogie sacrée sur le thème imposé : Jeanne d’Arc, qui ne l’aurait guère inspirée ou motivée – pour sa victoire inattendue, elle invoquait la chance ! Elle venait de composer ses premières pièces pour orgue : un premier Prélude et fugue, celle-ci « sur un chant de prière israélite » (« Hommage respectueux à mon Maître Paul Dukas »), un second Prélude et fugue, de nouveau « sur un chant juif » (1928-1929) – Elsa Barraine était juive par son père. On reste étonné par la maîtrise formelle et expressive de ces pages denses, complexes mais séduisantes, de la part d’une compositrice de pas même vingt ans. Puis l’orgue soliste disparut de ses préoccupations.

Elle y revint pour une page de circonstance, dédiée en 1958 à Jean Langlais : Élévation. S’ensuivit en 1961 Reflets magyars (Cinq Méditations sur un thème hongrois « Elindultam szép hazámból » [J’ai quitté mon beau pays natal]), miniatures contrastées et individualisées, ciselées et singulières de ton, composées pour le mariage du fils du chef d’orchestre et compositeur Manuel Rosenthal – Elsa Barraine avait œuvré dans la Résistance au sein du même groupe que lui. Ce « thème et quatre variations » sur une mélodie notée par Bartók en 1906 fut créé lors des noces par Raffi Ourgandjian. L’organiste et compositeur natif de Beyrouth fut aussi celui qui incita Elsa Barraine à composer Musique rituelle, qu’il créa à la cathédrale de Lausanne en 1967 et enregistra quarante ans plus tard (Marcal Classics, 2010) à l’orgue néoclassique Michel-Merklin et Kuhn (1964) du Saint-Nom-de-Jésus à Lyon, restauré par Michel Jurine, proposant le même programme que le présent CD.

Musique rituelle

Inspirée du Bardo Thödol ou Livre tibétain des morts (bardo : état intermédiaire, thö : entendre, dol : libérer), Musique rituelle pour grand orgue, tam-tam et xylophone, comme indiqué sur la couverture du manuscrit calligraphiée par Elsa Barraine elle-même, ornée du mantra sanskrit Aum Ma Ni Pad Me Hum (« Salut, joyau dans la fleur de lotus »), associe orgue, tam-tam (à hauteur indéfinie), gong (instrument accordé) et xylo[ma]rimba (entre xylophone et marimba, ce dernier étant l’instrument ici choisi).

« La spiritualité dans la démarche d’Elsa Barraine ne doit rien à une vision dogmatique figée, mais tout à une curiosité sans cesse en éveil, évoluant entre plusieurs cultures dont elle a approfondi les sources. […] la lecture de la Bhagavat-Gitâ que lui avait fait connaître Paul Dukas ou encore de L’Homme et son devenir selon le Vêdânta de René Guénon ont considérablement compté dans son cheminement personnel, conjuguant au plus intime spiritualité et ouverture. » – Lionel Pons

Ce rituel funéraire retrace le voyage de l’âme entre l’agonie et le moment où elle va pouvoir s’orienter vers la libération définitive ou la réincarnation. La musicienne rend compte de ce voyage de quarante-neuf jours en sept étapes – « Le chiffre sept et ses multiples […] est directement présent dans l’échelle de durées utilisées dans les sept parties, de quarante-neuf triples croches à zéro. » (id.). Autre forme de symbolique des nombres, qui semble indissociable de la manifestation de la spiritualité en musique. Elsa Barraine fait montre d’une pleine liberté dans le traitement musical d’étapes fortement contrastées. Une musique que l’on peut présenter, en aucun cas décrire. Il faut vibrer tout au long du périple de l’âme comme y invitent Lucile Dollat, Florent Jodelet et François Vallet, à une intensité exacerbée répondant une sensibilité tout aussi malléable, jusqu’au moindre bruissement des percussions ou murmure de l’orgue. On relève dans l’agencement et l’usage des contrastes de couleur, en particulier dans Les divinités irritées sur fond de rythmes irréguliers à la vive scansion, un écho des Colloques de Jean Guillou, dont les cinq premiers furent composés dans les années 1960 : le n°4 (1966) associe à l’orgue et au piano un pupitre de percussions réunissant xylophone, vibraphone, tom-tom, tam-tam grave, cymbales suspendues, gong et timbales.

Un disque captivant, servi par des musiciens suprêmement investis mais « desservi », comme l’on sait, par l’acoustique de l’Auditorium de Radio France, qui donne (pour l’orgue) le très étrange sentiment de ne pas s’inscrire dans un espace réel, tangible. Élévation, qui referme le CD sans réellement pouvoir offrir de résonance sensible, suspend trop brusquement l’écoute onirique d’un tel programme. Modifier l’ordre d’écoute change tout : un enchaînement chronologique, en plus de donner à entendre l’évolution vers toujours plus d’absolu et de hauteur de la part de la compositrice, permet de refermer l’album sur l’extinction progressive, libératoire, de La Délivrance différée.

(1) Night Windows

https://orgues-nouvelles.org/night-windows/

(2) « Redécouvrir Elsa Barraine »

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/actualites/redecouvrir-elsa-barraine

La compositrice a été évoquée à maintes reprises sur l’antenne de France Musique (podcast)

https://www.radiofrance.fr/recherche?term=Elsa+Barraine

(3) Musique rituelle pour orgue et percussions : la durée et le rythme comme vecteurs de spiritualité, texte de Lionel Pons initialement publié dans la revue Euterpe (septembre 2013, n°23).

https://lesamisdelamusiquefrançaise.com/?texte=barraine-elsa

Elsa Barraine par Lucile Dollat – Radio France, Collection Tempéraments, TEM 316076

https://www.radiofrance.com/les-editions/disque/elsa-barraine-musique-rituelle

Site de Lucile Dollat

https://luciledollat.fr

Karol Mossakowski, orgue Cavaillé-Coll (1862)

de Saint-Sulpice, Paris

LIVRET FRANÇAIS / ALLEMAND / ANGLAIS

Durée : 1h 08′ 25″

Aeolus AE-11491, 2025

Marcel Dupré (1886-1971)

Trois Préludes et fugues, op. 7 (1912)

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Trois nouvelles Pièces, op. 87 (1934)

I. Classique d’hier – II. Mystique – III. Classique d’aujourd’hui

Jean-Jacques Grunenwald (1911-1982)

Diptyque liturgique (1956)

I. Preces – II. Jubilate Deo

Daniel Roth (*1942)

Fantaisie fuguée sur « Regina Cæli » (2007)

Karol Mossakowski à Saint-Sulpice…

Nommé en février 2023 organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice, au côté de Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin et de Daniel Roth, ce dernier désormais titulaire émérite (1), Karol Mossakowski y donnait le 8 juin suivant un prodigieux concert d’installation (2). Le buffet de Chalgrin était pour l’occasion nimbé d’un rouge répondant au blanc de la pierre – aux couleurs de la Pologne. Son programme d’apparat rendait hommage aux organistes « historiques » du lieu (101 ans de titulariat à eux deux !) : Dupré avec le premier de ses Préludes et fugues op. 7, Widor avec sa Cinquième Symphonie, hommage élargi à Franck (qui rêva de cette tribune) : Choral n°2, et ponctué d’une improvisation comme les compositeurs – c’est le cas de Karol Mossakowski – savent en proposer. En bis, deux Chorals de Bach : Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 et 730, qui firent sonner l’orgue de façon étonnamment différente, la libre projection des timbres, d’une prodigieuse proximité, semant presque le doute quant à son esthétique : un authentique caméléon riche de jeux du XVIIIe siècle magistralement intégrés dans ce chef-d’œuvre de Cavaillé-Coll, touché et registré par Karol Mossakowski comme s’il le connaissait et en « respirait » l’esprit et l’acoustique depuis toujours.

Et de formuler un souhait à l’issue de ce récital : graver un jour un récital Bach à Saint-Sulpice. Daniel Roth a lui-même enregistré pour Motette (CD 12321, 1998) un album convaincant et de toute beauté dédié au Cantor – où était évoquée l’ombre d’Albert Schweitzer, célébré cette année, lequel joua un rôle essentiel dans l’édition Widor de l’œuvre de Bach chez Schirmer –, Daniel Roth faisant entendre à Saint-Sulpice un Bach fidèle à son propre temps et idéalement adapté tant à la dynamique qu’aux moyens phénoménaux, foncièrement polyvalents, de cet instrument inclassable.

…et son premier enregistrement au grand orgue Cavaillé-Coll

Pour son premier disque à Saint-Sulpice, Karol Mossakowski aurait pu choisir la « facilité » et proposer un programme flamboyant et magnifique comme celui de son concert d’installation, d’ores et déjà ancré dans les mémoires. Si l’on espère que le projet Bach suivra, l’hommage à ses prédécesseurs à cette tribune ne pouvait que s’imposer – manière également de s’inscrire dans une lignée. Il offre ici un panorama des plus denses, réunion assez peu « grand public » d’œuvres très contrastées mais qui toutes ont en commun une gravité et une sobriété faisant d’emblée de ce récital une œuvre de maturité, loin de tout esprit démonstratif nourri d’œuvres obligées de virtuosité, comme il aurait pu être légitime de procéder pour une première gravure sur un instrument d’exception. Le gain musical et instrumental est ailleurs, dans l’approfondissement et la découverte.

Cela vaut même pour Marcel Dupré dont l’Opus 7, entrepris en 1912 et publié seulement en 1920, est certes l’œuvre d’un jeune musicien, mais avant tout une musique exigeante, savante et « sérieuse » (chaque diptyque est dédié à un jeune défunt : René Vierne, « mort pour la France » à quarante ans dans la Marne, en 1918 ; Augustin Barié, mort d’une congestion cérébrale à trente et un ans, en 1915 ; Joseph Boulnois, mort aux Armées, à trente-quatre ans, de la grippe espagnole, trois semaines avant l’Armistice de 1918). Un cycle en constante réinvention de la forme – et d’une redoutable difficulté. Karol Mossakowski restitue à merveille la lumière déliée de la Fugue du premier diptyque, l’étrangeté quasi surnaturelle de timbres et l’absolue souplesse de la progression du deuxième, donnant dans le cheval de bataille qu’est le troisième la sensation d’une registration optimisée par l’économie, la franchise et l’articulation lyrique du jeu faisant sonner le Cavaillé-Coll avec force et fraîcheur.

Au contraire de Dupré, les Trois nouvelles Pièces de Charles-Marie Widor, publiées en 1934 mais composées antérieurement, sont d’un compositeur presque au-delà de sa pleine maturité. Widor y déploie une poésie venue d’un autre temps, ainsi dans les pages pensées pour les flûtes de Cavaillé-Coll, en particulier dans Mystique (aucun lien avec la pensée liturgique de Tournemire dont le cycle L’Orgue mystique date des années 1927-1932). On y retrouve des caractéristiques du Widor de toujours sur le plan de la couleur harmonique, avec des réminiscences de la Cinquième dans certains détails de mise en forme telles que les petites notes ornementales – du pur Widor orchestral délicatement ciselé. Trois superbes pièces de concert, trop peu jouées, d’une stricte maîtrise d’écriture vivement canalisée sans renoncer au grand souffle propre au maître, très perceptible dans Classique d’aujourd’hui, dont la forme suggère davantage une parenté avec la Gothique.

Pour Dupré comme pour Widor, on sent combien Karol Mossakowski est aussi intensément pianiste : il associe à l’orgue cette liberté du flux musical naturelle aux pianistes mais que les organistes n’osent le plus souvent s’approprier. L’interprétation y gagne en souplesse (de l’énoncé textuel et des affects), à la fois spontanée et librement intégrée, doublée d’une gestion au millimètre – sans contrainte et résolument fluide – des nuances dynamiques, en particulier d’esprit subito.

Les deux successeurs immédiats de Dupré sont ici représentés par des œuvres surgies à des moments très différents de leurs vies de créateurs. Le Diptyque liturgique de Jean-Jacques Grunenwald date de 1956, soit un an après sa nomination à Saint-Pierre-de-Montrouge – il n’accédera à la tribune de Saint-Sulpice qu’en 1973. L’œuvre fut composée pour l’inauguration de l’orgue M.P. Möller (Opus 8888 !) de l’église St James de New York (3), cinquième des huit orgues ayant résonné au fil du temps dans cette église de l’Upper East Side (Madison Avenue / 71st Street). Imposante, l’œuvre s’articule en un « prélude » : Preces (« Prières »), musique d’une vive intensité dramatique, grande progression dynamique pouvant aller jusqu’à une certaine « dureté » cédant aussitôt devant une suspension éthérée sur les ondulants ; puis un Jubilate Deo tenant lieu de majestueux postlude à l’office d’un jour de fête, tour à tour hiératique et extrêmement dynamique.

Daniel Roth était quant à lui titulaire depuis déjà vingt ans à Saint-Sulpice (1985) lorsqu’il composa sa Fantaisie fuguée sur « Regina Caeli », dont il existe deux versions : lui-même a gravé la première (2004) à l’orgue de la Washington National Cathedral [Episcopal] (On a Sunday afternoon, Vol.6, JAV Recordings, JAV 153, 2005) ; la seconde, définitive, achevée en 2006 et publiée l’année suivante chez Schott, fut créée par l’auteur à Saint-Sulpice – où Markus Lehnert l’a gravée en guise de couronnement d’un album dédié à des œuvres de Daniel Roth (Motette, CD 13541, 2007). Le compositeur la présente telle une « introduction et fugato », un Prélude d’une délicate et mobile sérénité (indiqué Dans une douce lueur ensoleillée – Sans rigueur) précédant la Fugue proprement dite. Où l’on perçoit de limpides chants d’oiseaux sur les ondulants, l’œuvre peu à peu s’animant sur des rythmes complexes, jusqu’à l’exaltation, pour se refermer dans l’apaisement. Manière originale et poétiquement mesurée de clore une première gravure à Saint-Sulpice : un cheminement musical lumineusement équilibré, interprété avec élévation et gravité, aplomb et sensibilité. Fin connaisseur des défis liés à la grande et riche acoustique de Saint-Sulpice, Christoph Martin Frommen en signe la magnifique prise de son, comme déjà celle du Bach de Daniel Roth en 1997 puis à maintes reprises, le catalogue de son label Aeolus faisant la part belle au Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice (4).

(1) Nomination de Karol Mossakowski à Saint-Sulpice

https://www.concertclassic.com/article/changement-au-grand-orgue-de-saint-sulpice-tradition-et-renouvellement

Le grand orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice et ses titulaires actuels

https://www.aross.fr/le-grand-orgue/

(2) Concert d’installation du 8 juin 2023

https://www.concertclassic.com/article/concert-dinstallation-de-karol-mossakowski-saint-sulpice-sa-juste-place-compte-rendu

Le concert en replay

https://www.youtube.com/watch?v=ZVrimscxYWY

(3) St James, New York

https://nycago.org/Organs/NYC/html/StJamesEpis.html

(4) Disques Aeolus faisant entendre le Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice – dont une intégrale des Symphonies de Louis Vierne par Daniel Roth (1-4) et Stephen Tharp (5-6)

https://aeolus-music.com/pages/page-paris-saint-sulpice

Karol Mossakowski à Saint-Sulpice – Aeolus AE-11491

https://aeolus-music.com/products/karol-mossakowski-saint-sulpice

Site de Karol Mossakowski

https://karolmossakowski.com

Portrait de Karol Mossakowski à la console du grand orgue de Saint-Sulpice : © Marie Rolland

Petite chronique monégasque…

> Henri Carol et Olivier Vernet, orgues Boisseau (1976) et Thomas (2011) de la cathédrale de Monaco

> Franck Barbut, orgue Tamburini (1989) de Saint-Nicolas de Myre (Fontvieille)

> Silvano Rodi, orgue Francesco Zanin (2013) de Sainte-Dévote

> Jean-Christophe Aurnague, orgues Brondino – Vegezzi-Bossi (2016-2020) du Sacré-Cœur ; Tamburini (1979) de Saint-Charles ; Danion-Gonzales (1976) de Saint-Martin

> Noël Guy Fornari, orgue Tschanun (1929, modernisé par Saverio Tamburini, 2016) de St Paul’s Church

> Pierre Debat, orgue napolitain (XVIIIe siècle, installé en 1984) de la chapelle palatine Saint-Jean-Baptiste

> Jean-Cyrille Gandillet, orgue Cavaillé-Coll de la chapelle des Carmes (1873, installé en 1926, restauré en 2003 par Thomas et installé dans la nouvelle chapelle Sainte-Thérèse, restauré en 2020 par Brondino – Enrico Vegezzi-Bossi)

> Benjamin Prischi, orgue Tamburini (1995) de l’Église réformée

> Un élève à l’orgue Antoine Bois (2005) de l’Académie de Musique Rainier III

Œuvres de Claude Balbastre, Fortunato Chelleri [Keller], Percy Fletcher, Andreas Kneller, Henri Carol, Johann Gottfried Walther, Louis-James-Alfred Lefébure Wely, Joseph-Guy Ropartz, Vincent Lübeck, Francisco Peraza, William Walker, Franck Barbut, Théodore Dubois, Malcolm Archer, Michel Corrette, Craig A. Penfield, Girolamo Frescobaldi, Johann Nikolaus Hanff, Friedrich Gernsheim, Otto Dienel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jean-Christophe Aurnague, Giuseppe Mariani.

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 12′ 06″, 1h 15′ 06″

2 CD Ahimsa Record Productions, 2025

Patrick Scotto, producteur, ingénieur du son, montage numérique, édition, masterisation

14, chemin de la Turbie – 98000 Monaco-Monte-Carlo – scotto.patrick98@gmail.com

Le Grand Livre de l’Orgue à Monaco – XVIIe-XXIe siècle

En 2020 paraissait chez Privat (collection Patrimoine) un ouvrage somptueux, érudit, passionnant et richement illustré (près de trois kilos !) : Le Grand Livre de l’Orgue à Monaco – XVIIe-XXIe siècle, lequel ne figure pas, présentement, sur le site de l’éditeur toulousain, mais peut aisément se trouver. Signée Claude Passet et Silvano Rodi, cette somme offre un inventaire complet des orgues de la Principauté à travers l’histoire des lieux, leurs titulaires au fil du temps n’étant pas oubliés. Très marqué par la facture italienne, ce patrimoine compte actuellement seize instruments, récents pour ce qui est des plus importants, et offre une belle diversité esthétique : de l’orgue italien « élargi » de Saint-Charles au baroque allemand de Sainte-Dévote ou à l’orgue composite sonnant « français » du Sacré-Cœur, dernier ajout en date au patrimoine monégasque, en passant par l’esthétique romantique des Carmes, post-symphonique avec un rien de néoclassique de St Paul’s et naturellement plus que polyvalente du monumental orgue Thomas de la cathédrale.

Rappelons que le même Silvano Rodi, avec René Saorgin (1928-2015, titulaire de 1984 à 2005, à la suite du chanoine Henri Carol, des orgues de la cathédrale de Monaco), a publié en 2003 aux Éditions du Cabri un autre ouvrage de référence : Orgues historiques des vallées de la Roya et de la Bévéra / Organi storici delle valli Roya e Bevera (1), livre bilingue, lui aussi superbement illustré, invitant le lecteur à découvrir un patrimoine haut en couleur, au-delà des orgues célèbres de La Brigue, Saorge ou Tende (dès 2002 avait été créé un Festival international des Orgues historiques de la Roya-Bévéra). En 2003 également, Ligia Digital publiait un double CD : La Route des Orgues – Voyage musical dans les vallées de la Roya et de la Bévéra, avec Michel Colin, Silvano Rodi et René Saorgin aux orgues de Breil-sur-Roya, Fontan, Airole, Saorge, La Brigue, Tende, Sospel et Ventimiglia.

Monaco – Le monde des orgues

Ce qui manquait au Grand Livre de l’Orgue à Monaco, dépourvu de CD, c’était de faire entendre les instruments. C’est la mission que s’est donnée ce double album autoproduit par Patrick Scotto, lequel dédie ces enregistrements à Stefan Kudelski (1929-2013), inventeur du Nagra – synonyme de liberté de la prise de son en itinérance –, Patrick Scotto ayant lui-même utilisé deux Nagra 6 pour cet album. Si le livret retrace le parcours des interprètes en regard des instruments (sans autres précisions) dont ils sont titulaires, il oblige l’auditeur à confronter sans cesse verso et intérieur du livret pour savoir qui joue où – les noms des interprètes ont été ici ajoutés au verso.

Une question sans vraie solution satisfaisante va de pair avec ce type d’anthologie : vaut-il mieux faire entendre les instruments en bloc, l’un après l’autre, par souci d’unité de l’écoute, ou bien panacher, comme c’est ici le cas, passant d’orgue en orgue et y revenant à plusieurs reprises ? Si les prises de son, assez proches et frontales, riches sur le plan harmonique, sont larges et ouvertes avec beaucoup de rondeur et d’assise, elles gomment toutefois, par un effet de loupe, la distance qui permettrait d’individualiser les instruments et la manière dont ils sonnent dans leurs acoustiques respectives, si différentes, ne serait-ce que par le volume contrasté des lieux. Il en résulte une quasi-uniformisation, une présence « excessive » au premier plan, sans laisser pleinement respirer l’écoute. Avec le sentiment d’y perdre en diversité, au profit d’une globalité certes grandement sonore et d’ailleurs stimulante.

La reprise d’une captation « historique » (aucune date n’est fournie, ce qui vaut pour l’ensemble) ouvre le coffret : Improvisation sur l’hymne monégasque par Henri Carol (1910-1984) à l’orgue Boisseau de la cathédrale – sur lequel, relevé par Tamburini en 1988, René Saorgin enregistra pour REM (Lyon), en 1988 et 1990, les Hymnes de Grigny et les deux Messes de Couperin, puis des récitals de classiques français pour Harmonia Mundi (1998) et Ligia (2002). Successeur de René Saorgin et professeur à l’Académie de Musique Rainier III de Monaco ainsi qu’au CRR de Nice, Olivier Vernet a consacré un CD aux Noëls d’Henri Carol à l’orgue Tamburini de Saint-Charles de Monte-Carlo (Ligia, 2010) ; de même, à l’orgue Boisseau-Tamburini de la cathédrale, Gabriel Marghieri a dédié à Henri Carol, qui fut l’un de ses maîtres, un récital centré sur l’Avent et Noël (Solstice, 2000). Noël Guy Fornari fait ici entendre le Noël Bourbonnais (huit variations, 1976) à l’orgue de St Paul’s (Tschanun, de Genève, fournisseur de plusieurs églises anglicanes de la Côte d’Azur). On dispose aussi d’un témoignage d’Henri Carol lui-même : récital de musique Renaissance et classique italienne à l’orgue Tamburini de Saint-Charles, enregistré en 1983 et publié en 1990 par REM, label entre-temps disparu.

Des plus éclectiques et un peu brouillon, le programme fait entendre, touchés par leurs titulaires, les onze orgues principaux des lieux de culte de la Principauté, mêlant époques et esthétiques sans véritable fil rouge, mais avec des raretés. Si l’orgue napolitain de la chapelle palatine est l’un des plus poétiques et des plus touchants – René Saorgin y avait gravé pour REM un délicieux récital italien (1987) –, tous font montre d’une personnalité affirmée et permettent d’aborder l’ensemble du répertoire. Au registre des raretés, citons le séduisant Capriccio du compositeur américain Craig A. Penfield, ou encore Elohenu (chant hébraïque) de Friedrich Gernsheim, belle pièce post-romantique pour violoncelle et orchestre (ou piano, 1881) – dont le soliste, de même la flûte de la Sonate de Corrette, n’est malheureusement pas crédité. Seul le Suédois Mathias Persson, trompette solo à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (1985) et professeur à l’Académie Rainier III (1994), est évoqué par le texte liminaire d’Albert de Monaco, en référence à la Prière au Prince qui referme le coffret.

La musique d’aujourd’hui est elle aussi présente à travers Sancta Civitas de Franck Barbut, sur le thème de la Cité Sainte chantée par le Livre de l’Apocalypse, œuvre qui fut créée avec Marie-Christine Barrault lisant des extraits du texte de saint Jean. S’y ajoutent trois œuvres de Jean-Christophe Aurnague, compositeur prolifique d’origine basque, interprète le plus représenté dans la présente anthologie (13 plages, presque la moitié du coffret) ; le reste de sa discographie permet de découvrir ses compositions, éditées chez Delatour France – beaucoup de rythme et de mouvement, une énergie inépuisable dans une lignée très symphonique française.

(1) Orgues historiques des vallées de la Roya et de la Bévéra – Les Éditions du Cabri

https://laboutiqueducabri.fr/produit/orgues-historiques-des-vallees-roya-bevera/

(2) Nouvel orgue de la cathédrale de Monaco, Thomas, 2011

https://www.orguesthomas.com/INSTRUMENTS/Références-1965-2021/Monaco

(3) Jean-Christophe Aurnague : discographie et œuvres publiées (Delatour France)

https://www.france-orgue.fr/disque/index.php?ior=1&org=Jean-Christophe+AURNAGUE

https://www.editions-delatour.com/fr/author/19-aurnague-jean-christophe?id_supplier=19&n=20

Les photos (par ordre d’apparition) des onze instruments entendus dans ce coffret proviennent de l’ouvrage paru en 2020 aux Éditions Privat : Le Grand Livre de l’Orgue à Monaco – XVIIe-XXIe siècle. Cet inventaire exhaustif ne montre le nouvel orgue du Sacré-Cœur, construit en plusieurs phases par Brondino – Vegezzi-Bossi, que sous sa forme inachevée (2019), sans la décoration finale du buffet, habillage modifiant sensiblement l’esthétique visuelle de l’instrument, que l’on peut découvrir (ici capture d’écran) dans un documentaire de présentation (monaco.info / Diocèse de Monaco) :

https://monacoinfo.com/video/lorgue-de-leglise-du-sacre-coeur/

Petite chronique illustrée sur l’orgue de cinéma…

Orgue Christie (1931) et grand orchestre du Gaumont-Palace, Paris

Georges Tzipine, violon solo et direction

Georges Ghestem, orgue

Œuvres d’Oscar Straus (d’après Johann Strauss père & fils), Guy Lafarge, Nicolas Rimski-Korsakov, Franz Schubert, Eric Coates, Robert Planquette, Frédéric Chopin, Jacques Offenbach, Paul Misraki, Joëguy [Joé Guy], Maurice Ravel, Edvard Grieg, Franz von Vecsey, George Gershwin

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 03′ 18″Hortus 160, 2020

L’orgue Christie du Gaumont-Palace

Les Journées du Patrimoine 2025 ont redonné l’occasion d’entendre au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne, le 20 septembre, l’ancien orgue du Gaumont-Palace. Jusqu’à laisser le public, monté par petits groupes, jeter un œil émerveillé sur l’agencement intérieur, soit deux vastes chambres contiguës dotées de larges jalousies expressives. Construit en 1931 pour la salle de cinéma alors la plus vaste d’Europe (jusqu’à 6000 places dans sa configuration maximale), il demeura en service jusqu’à la fermeture de ce lieu de légende, en 1972. Disposé sur toute la largeur du plateau à vingt-cinq mètres au-dessus de la scène et doté d’une console somptueuse surgissant de la fosse pour les prestations solistes, il est signé Christie, branche Theatre organs de William Hill & Son – Norman & Beard Ltd. (Norwich, Norfolk), deux manufactures anglaises « traditionnelles » et de renom qui avaient fusionné en 1916. Bien que doté de l’entière palette sonore de l’époque du muet, il n’était pas destiné à accompagner les films, le cinéma étant déjà parlant, mais à assurer, avec le grand orchestre du Gaumont-Palace, l’animation musicale pendant les entractes et entre les multiples et longues séances quotidiennes.

Le Gaumont-Palace (à la jonction des rues Caulaincourt et Forest et du boulevard de Clichy, 18ème arrondissement) fut détruit en 1973 et personne de s’émut du sort qui attendait le Christie, même parmi les gens de cinéma. Personne sauf Alain Villain, producteur de courts métrages, qui fit démonter à ses frais l’instrument, aidé du facteur d’orgues Jacques Probst, et organisa son stockage (aux Archives du film, à Bois-d’Arcy, selon le journal Le Monde annonçant le 9 septembre 1989 la disparition de Tommy Desserre). Ne pouvant être ainsi conservé indéfiniment, il fut mis en vente en 1976 et faillit partir pour les États-Unis. Un classement in extremis au titre des monuments historiques (officiellement confirmé le 28 mars 1977) empêcha qu’il ne quitte le territoire. Il fut acheté aux enchères pour la somme de 200 000 francs par la commune de Nogent-sur-Marne et son maire Roland Nungesser, qui dans le cadre d’un projet de « Conservatoire du patrimoine parisien » (1) avaient acquis le Pavillon n°8 (fruits et légumes ou œufs et volaille, la question semble diviser !) des Halles centrales érigées au cœur de Paris en 1852-1872 par Victor Baltard – qui dessina aussi le buffet du grand orgue de Saint-Eustache, l’« église des Halles » –, Pavillon n°8 un temps convoité par la Ville de Nancy, à l’instigation du Nancéien Jack Lang.

Caractéristique des orgues de théâtre et de cinéma, le système unit organ permet de démultiplier les jeux à partir d’une même série de tuyaux : les quatorze jeux d’origine de l’orgue du Gaumont-Palace, avec octaves grave et aiguë réelles pour un total de 1500 tuyaux, se traduisent à la console par quelque 140 jeux sur quatre claviers et pédale. Cet univers instrumental alors inconnu chez nous, Tommy Desserre l’avait découvert à New York dès 1928. Les sonorités traditionnelles de cette facture sont, côté jeux de fonds, le Diapason, le Tibia ou les Strings (avec l’indispensable trémolo), côté anches les Hautbois, Trompette, Saxophone, Voix humaine, Trombone ou Clarinette – batterie complétée en 1991 par un Post horn offert par Bernard Dargassies. Parmi les accessoires de bruitage : sirène, klaxons de voiture et de camion, sifflets de bateau, de police et de train, bruits de la mer (avec les boîtes expressives), cloche de pompier, aéroplane, oiseaux, sonnerie de téléphone, vaisselle cassée (ce jeu serait le seul conservé au monde)… S’y ajoutent des jeux de percussions tonales : Glockenspiel, Marimba, Xylophone, Vibraphone, Célesta, et non tonales : Grosse caisse, Cymbale, Caisse claire, Triangle, Wood-block, Tambourin, Tom-tom (Tom-drum, volé il y a une dizaine d’années), Castagnettes, Grelots…

Du Gaumont-Palace au Pavillon Baltard

L’orgue Christie fut remonté en tribune au Pavillon Baltard (2), inauguré à Nogent en 1980, par les Établissements Gonzalez, nullement connaisseurs de cette facture très spécifique. Bernard Dargassies devait par la suite corriger maintes erreurs, jusqu’à redonner tout son lustre à cet instrument unique – les autres grands orgues de cinéma parisiens (Olympia, Paramount…) ayant tous disparu (3). Si une maintenance est assurée, le Christie n’a connu aucune intervention majeure depuis 1980 et mériterait un grand relevage qui, hélas !, ne semble pas à l’ordre du jour. Selon Éric Cordé, il sonne à 60% de ses possibilités. Force est toutefois de dire, peut-être parce que les pressions d’origine ont été conservées (pour un volume désormais infiniment plus modeste), que la magie du Christie continue d’opérer, ainsi que les démonstrations par Éric Cordé mais aussi Marc Pinardel – qui improvisa avec faconde sur The Scarecrow (L’épouvantail, 1920), petit bijou muet de Buster Keaton – le prouvèrent en beauté.

Pour conserver une trace du Christie, Alain Villain, présent à Nogent le 20 septembre pour conter l’épopée du sauvetage, réalisa en mai 1972 un documentaire : Un quart d’heure d’entracte. Projeté en complément de la présentation-démonstration de l’instrument par Éric Cordé, on put y voir et entendre Tommy Desserre (1907-1989) expliquer l’instrument et le métier d’organiste de cinéma. Élève de Dupré et un temps organiste de chœur au Sacré-Cœur de Montmartre, il fut l’un des premiers à jouer le Christie avant-guerre, puis de 1948 à 1962 – Gilbert Leroy (1930-2016) fut le dernier titulaire au Gaumont. Cette même année 1972, Alain Villain, créateur de Stil Discothèque, publiait un disque de Tommy Desserre revenu au Gaumont peu avant le démontage du Christie afin d’en laisser une ultime trace sonore. Où l’on relève, à la direction artistique, le nom de Jean Boyer ! (qui, l’année précédente, avait lui-même publié chez Stil son mythique album de Gimont, jamais réédité en CD, malheureusement). Intitulé 30 ans d’orgue au Gaumont-Palace, le LP de Tommy Desserre eut la chance d’être repris en CD en 1998 (présenté en avant-première lors de l’inauguration du Forum des Orgues de l’Ariam – Île-de-France) sous le titre Une nuit au Gaumont-Palace – Tommy Desserre à l’orgue de cinéma. Si ces deux formats sont épuisés (on en trouve d’occasion), on peut toutefois admirer, en ligne, le Christie joué par Tommy Desserre non pas à la fin de sa vie au Gaumont, sans doute déjà fragilisé bien que toujours d’un charme fou, mais dans toute sa fraîcheur, son titulaire ayant gravé dans les années 1950 quelques disques pour Odéon (4).

Rendez-vous au Gaumont-Palace

Par bonheur, d’autres gravures Odéon – de 1939 – ont été patiemment collectées par Éric Cordé, les Journées du Patrimoine autorisant un coup de projecteur sur ce CD Hortus, le seul actuellement disponible qui fasse entendre le Christie. Celui-ci, aujourd’hui presque centenaire, y est entendu dans sa prime jeunesse et dans des conditions remarquables : ces vieilles cires ont été très musicalement restaurées par François Terrazzoni, que l’on avait déjà vu à l’œuvre pour le coffret EMI France de 5 CD consacré en 2002 aux Orgues et organistes français du XXe siècle (1900-1950), mine que Warner serait bien inspiré de rééditer… S’y partagent l’affiche Georges Ghestem (1903-1978), titulaire d’alors du Christie, et le grand orchestre du Gaumont-Palace dirigé par Georges Tzipine (1907-1987), violoniste virtuose et chef réputé pour son implication en faveur du Groupe des Six (on se souvient du passionnant double CD EMI, 2005, intitulé Les Rarissimes d’Arthur Honegger, dirigé par Tzipine).

Musique « légère », pour l’essentiel de ce programme, mais d’une insigne qualité sur le plan des arrangements et de l’interprétation, inventive, vivifiante, véritable bain de jouvence. Virtuose et d’une formidable souplesse et fiabilité, l’orchestre disposait de solistes de première force. Le charme à l’état pur, sans concession sur l’excellence et l’acuité de la restitution instrumentale et musicale. Pour témoin l’étonnant et impeccable digest du Boléro de Ravel (par la force des choses écourté, compte tenu de la durée des 78 tours d’alors, même mis bout à bout), lequel Ravel, dans son orchestration au scalpel, n’aurait pu imaginer ce que l’orgue de cinéma était à même de lui apporter ! De même la Fantaisie sur des thèmes de Schubert ou Rhapsody in Blue de Gershwin, ces versions écourtées ou librement agencées de partitions célèbres réussissant de façon étonnante à préserver un bel équilibre.

L’orgue « concertant » se glisse dans nombre d’arrangements, signés Ghestem et/ou Tzipine, ou se fait partenaire chambriste, portant avec inventivité et beaucoup de chic des pages comme Dans mon cœur de Misraki, au parfum très Europe centrale, ou Le Carillonneur de Bruges de Joé Guy (Cloches-tubes et Glockenspiel du Christie), sur des paroles de Robert Malleron à l’époque chantées par Lina Margy, dialoguant à ravir avec l’archet volubile et poétique de Tzipine soliste. Toute une époque revit à travers ces pages ayant conservé une incroyable fraîcheur et un vif pouvoir de séduction.

(1) Le Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne

https://www.pavillonbaltard.fr/histoire/

(3) Jean-Jacques Meusy : Lorsque l’orgue s’invita au cinéma

https://orguesdeparis.fr/index_htm_files/1895-219.pdf

(4) Tommy Desserre à l’orgue Christie du Gaumont Palace, disques Odéon

https://www.youtube.com/watch?v=uk8dv71rDRk

Rendez-vous au Gaumont-Palace – Hortus 160

https://www.editionshortus.com/catalogue_fiche.php?prod_id=262

Photos de l’ancien orgue Christie du Gaumont-Palace prises le 20 septembre au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne, avec Éric Cordé à la console :

Les quatre orgues de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, Bade-Wurtemberg

Petite chronique fribourgeoise…

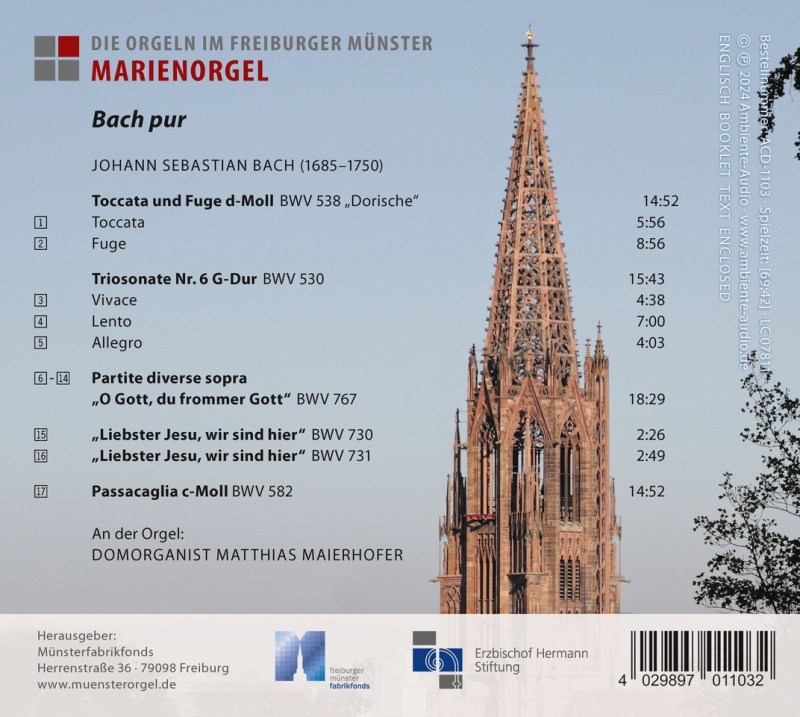

Bach Pur – Marienorgel (orgue principal)

Œuvres de Johann Sebastian Bach

Ambiente Audio – ACD 1103

Durée : 1h 09′ 42″

In stylo fantastico – Langschifforgel (orgue de la nef, en nid d’hirondelle)

Œuvres Dietrich Buxtehude, Melchior Schildt, Matthias Weckmann, Franz Tunder, Johann Sebastian Bach

Ambiente Audio – ACD 1104

Durée : 1h 03′ 17″

Orgel international – Michaelsorgel (orgue de la chapelle Saint-Michel, tribune ouest en fond de nef)

Œuvres de Feliks Nowowiejski, Franz Liszt, Ernest Halsey, Leo Sowerby, Niels Wilhelm Gade, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Anton Bruckner, Marco Enrico Bossi, César Franck

Ambiente Audio – ACD 1105

Durée : 1h 12′ 02″

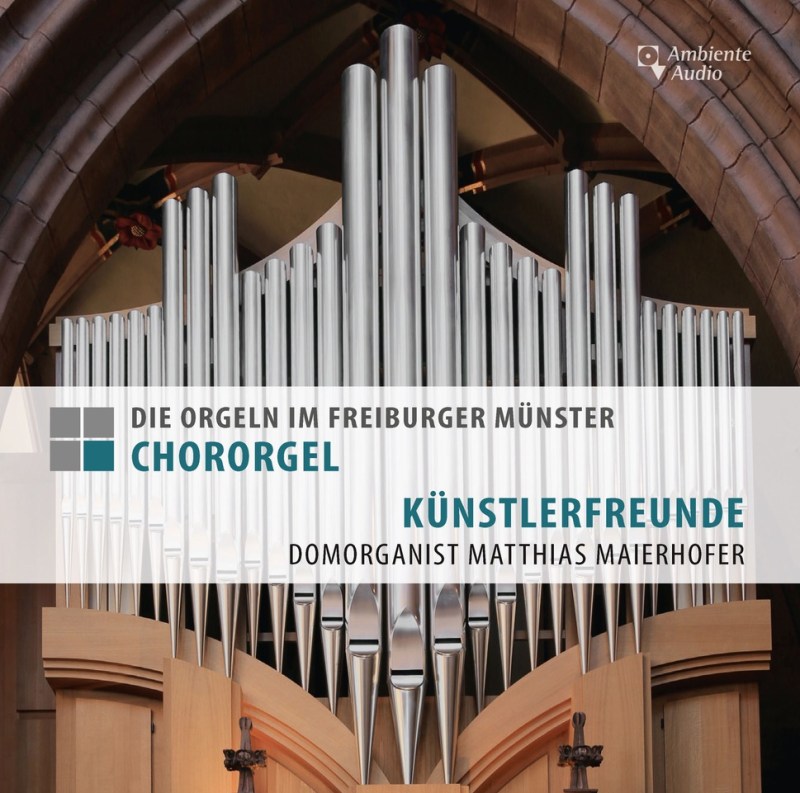

Künstlerfreunde (« Amis artistes ») – Chororgel (orgue de chœur)

Œuvres de Johannes Brahms, Heinrich von Herzogenberg, Robert Fuchs, Rudolf Bibl

Ambiente Audio – ACD 1106

Durée : 1h 16′ 44″

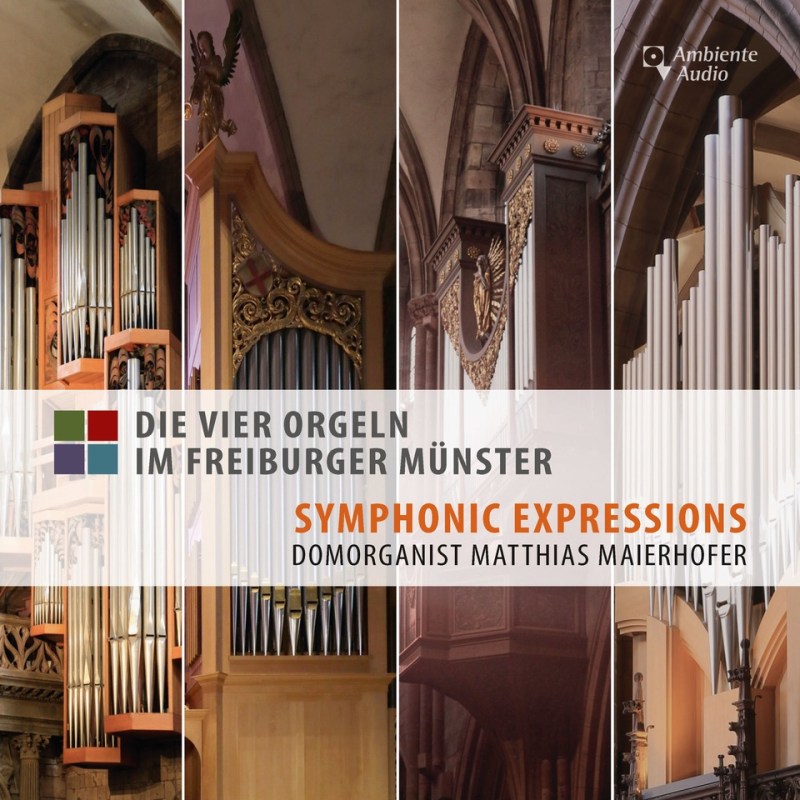

Symphonic expressions – Die vier Orgeln im Freiburger Münster (les quatre orgues réunis)

Œuvres Franz Schmidt, Sigfrid Karg-Elert, Joseph Marx, Max Reger

Ambiente Audio – ACD 1107

Durée : 1h 20′ 04″

En coffret de 5 CD

Ambiente Audio – ACD 1109

Durée : 6h 01′ 49 »

LIVRETS ALLEMAND / ANGLAIS – 2024

Matthias Maierhofer

aux quatre orgues du Freiburger Münster

Photo de Matthias Maierhofer : © Jan Kühle

Le luxe, le vrai, serait de disposer non pas d’un très grand orgue « à tout jouer » mais de plusieurs instruments d’esthétiques différentes. Ce qui sous-entend un volume s’y prêtant et les moyens d’une telle pluralité, vers laquelle tendent des lieux d’exception. On songe, pour la diversité, à l’Orgelpark Amsterdam (1) ; à la cathédrale de Cologne et à ses deux grands Klais complémentaires, plus un projet d’orgue neuf dans la Marienkapelle (2) ; à celle de Passau, dont l’orgue monumental de 233 jeux (le plus grand du monde dans une église) combine plusieurs esthétiques, en différents emplacements et buffets, accessibles séparément ou combinées (3) ; ou encore, différemment, à Saint-François de Lausanne : un grand orgue polyvalent, un orgue italien, un orgue espagnol (4) – sans parler des universités américaines et de leurs collections instrumentales. Il va de soi que ces instruments multiples, lorsqu’ils sont pensés pour être joués ensemble (ce n’est pas le cas à Lausanne), doivent renoncer à toute différenciation en termes de diapason et de tempérament. La cathédrale de Freiburg im Breisgau en est un glorieux exemple : le Münster (épargné par le bombardement de 1944, contrairement au voisinage immédiat, mais dont les orgues furent endommagés) dispose en effet de quatre orgues, plusieurs fois reconstruits au fil du temps, physiquement et esthétiquement indépendants, tous néanmoins pilotables depuis une console centrale signée Klais (Hauptspieltisch – les plans sonores des quatre orgues y sont tous « flottants », librement attribuables tant aux quatre claviers manuels qu’à la pédale) : 154 jeux (170 registres / 210 rangs),10 363 tuyaux.