Les quatre orgues de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, Bade-Wurtemberg

Petite chronique fribourgeoise…

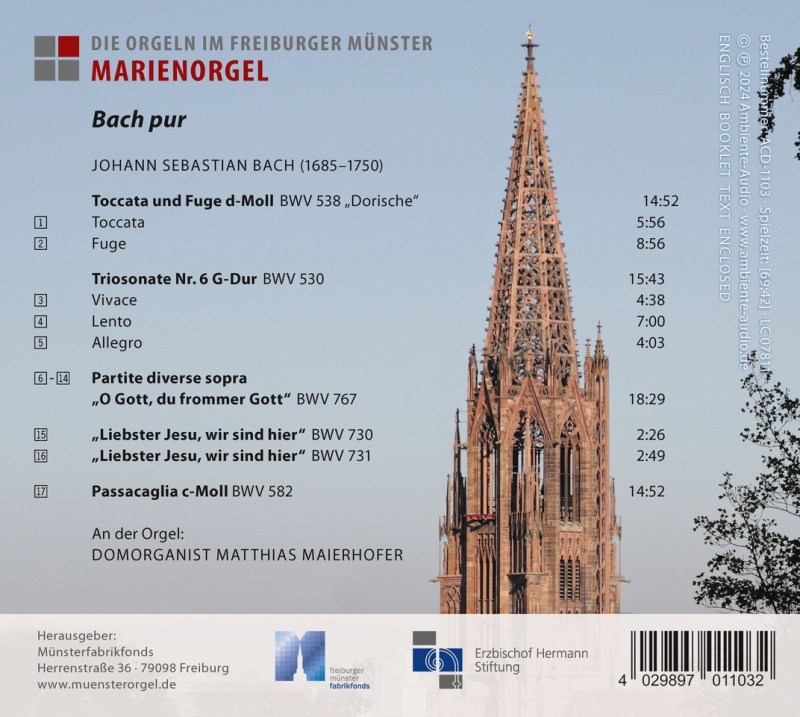

Bach Pur – Marienorgel (orgue principal)

Œuvres de Johann Sebastian Bach

Ambiente Audio – ACD 1103

Durée : 1h 09′ 42″

In stylo fantastico – Langschifforgel (orgue de la nef, en nid d’hirondelle)

Œuvres Dietrich Buxtehude, Melchior Schildt, Matthias Weckmann, Franz Tunder, Johann Sebastian Bach

Ambiente Audio – ACD 1104

Durée : 1h 03′ 17″

Orgel international – Michaelsorgel (orgue de la chapelle Saint-Michel, tribune ouest en fond de nef)

Œuvres de Feliks Nowowiejski, Franz Liszt, Ernest Halsey, Leo Sowerby, Niels Wilhelm Gade, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Anton Bruckner, Marco Enrico Bossi, César Franck

Ambiente Audio – ACD 1105

Durée : 1h 12′ 02″

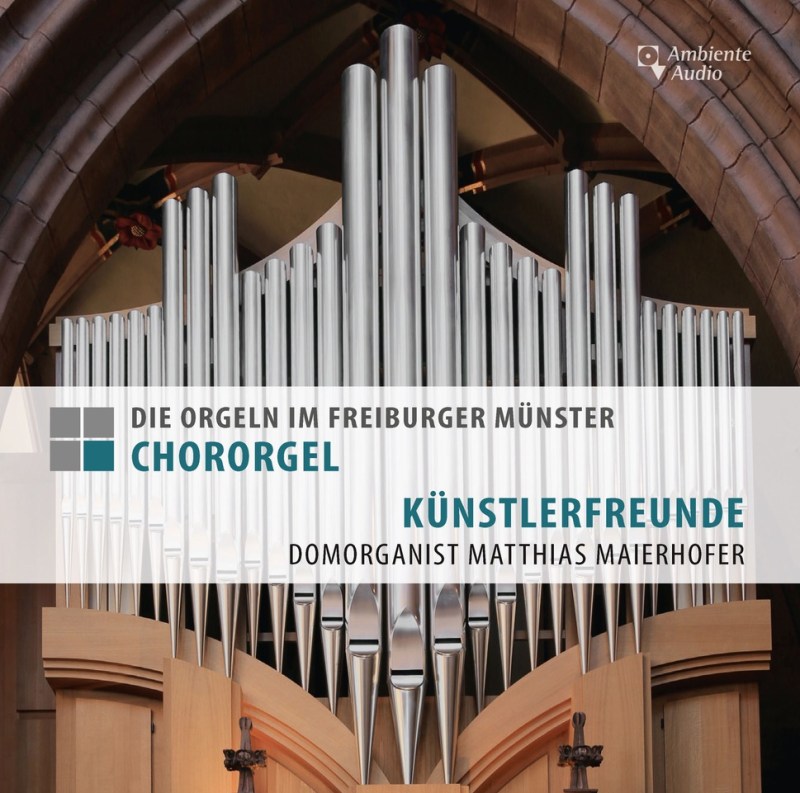

Künstlerfreunde (« Amis artistes ») – Chororgel (orgue de chœur)

Œuvres de Johannes Brahms, Heinrich von Herzogenberg, Robert Fuchs, Rudolf Bibl

Ambiente Audio – ACD 1106

Durée : 1h 16′ 44″

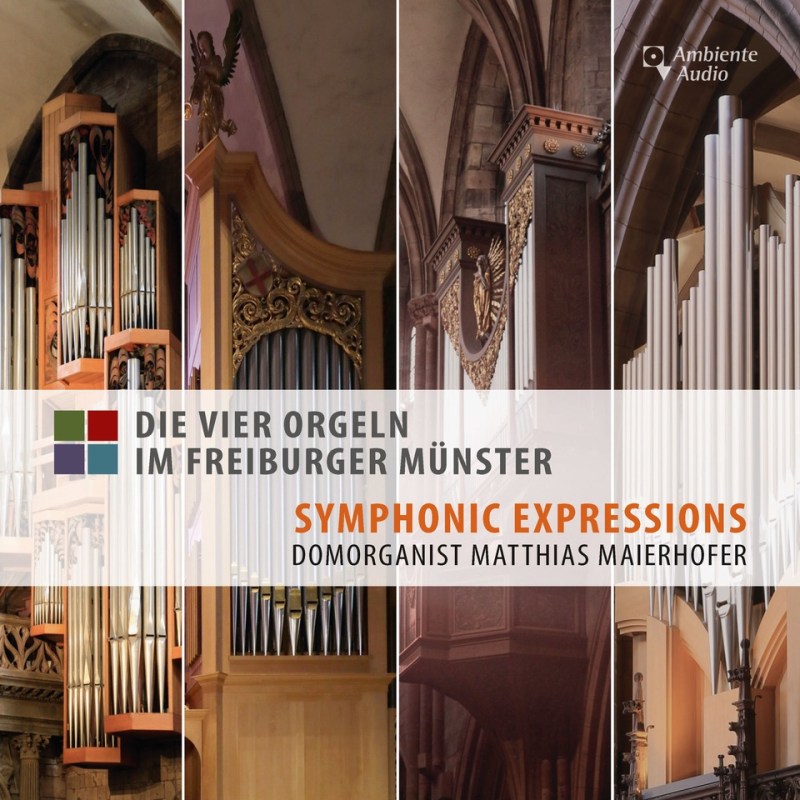

Symphonic expressions – Die vier Orgeln im Freiburger Münster (les quatre orgues réunis)

Œuvres Franz Schmidt, Sigfrid Karg-Elert, Joseph Marx, Max Reger

Ambiente Audio – ACD 1107

Durée : 1h 20′ 04″

En coffret de 5 CD

Ambiente Audio – ACD 1109

Durée : 6h 01′ 49 »

LIVRETS ALLEMAND / ANGLAIS – 2024

Matthias Maierhofer

aux quatre orgues du Freiburger Münster

Photo de Matthias Maierhofer : © Jan Kühle

Le luxe, le vrai, serait de disposer non pas d’un très grand orgue « à tout jouer » mais de plusieurs instruments d’esthétiques différentes. Ce qui sous-entend un volume s’y prêtant et les moyens d’une telle pluralité, vers laquelle tendent des lieux d’exception. On songe, pour la diversité, à l’Orgelpark Amsterdam (1) ; à la cathédrale de Cologne et à ses deux grands Klais complémentaires, plus un projet d’orgue neuf dans la Marienkapelle (2) ; à celle de Passau, dont l’orgue monumental de 233 jeux (le plus grand du monde dans une église) combine plusieurs esthétiques, en différents emplacements et buffets, accessibles séparément ou combinées (3) ; ou encore, différemment, à Saint-François de Lausanne : un grand orgue polyvalent, un orgue italien, un orgue espagnol (4) – sans parler des universités américaines et de leurs collections instrumentales. Il va de soi que ces instruments multiples, lorsqu’ils sont pensés pour être joués ensemble (ce n’est pas le cas à Lausanne), doivent renoncer à toute différenciation en termes de diapason et de tempérament. La cathédrale de Freiburg im Breisgau en est un glorieux exemple : le Münster (épargné par le bombardement de 1944, contrairement au voisinage immédiat, mais dont les orgues furent endommagés) dispose en effet de quatre orgues, plusieurs fois reconstruits au fil du temps, physiquement et esthétiquement indépendants, tous néanmoins pilotables depuis une console centrale signée Klais (Hauptspieltisch – les plans sonores des quatre orgues y sont tous « flottants », librement attribuables tant aux quatre claviers manuels qu’à la pédale) : 154 jeux (170 registres / 210 rangs),10 363 tuyaux.

Après avoir enseigné à la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig puis à l’Université d’Austin (Texas), Matthias Maierhofer est depuis 2016 professeur à la Hochschule für Musik de Freiburg, organiste titulaire des orgues du Münster et directeur artistique des Internationale Orgelkonzerte im Freiburger Münster – quinze concerts pour cette saison 2025, entre mi-juin et fin septembre. Enregistrés entre 2019 et 2024 (un CD pour chaque orgue dans un répertoire spécifique avec nombre de raretés, cependant que le cinquième réunit les quatre orgues), ces cinq CD font l’objet d’une double parution, séparément et en coffret – remarquables prises de son signées Toms Spogis.

Bach Pur – Marienorgel

Honneur à Bach pour ce premier portrait instrumental. L’orgue principal du Münster est le Marienorgel (« orgue de la Vierge ») : 62/IV+Péd. Si l’instrument précédent (1936) était au droit de la tribune du transept nord (peu saillant), l’actuel Rieger de 1965 est suspendu à la paroi est du même transept, tourné de 30° par rapport au mur arrière afin de projeter le son de façon optimale dans l’édifice. Mécanique depuis sa propre console, il arbore une esthétique hybride, aux trois claviers « classiques » répondant un Schwellwerk (Récit expressif) romantique-symphonique allemand. Le Rieger néobaroque d’origine a été entièrement restauré en 2001 par Glatter-Götz, puis en 2017 par Rieger (quelques jeux d’anches ont été changés en 2021). Par deux fois modifiée, l’harmonisation actuelle revendique une image sonore « universelle et classique ». Bach y sonne grandement, les œuvres imposantes (Toccata et fugue « Dorienne » ou Passacaille, celle-ci, peu « registrée », s’en tenant globalement à un plenum choisi avec détente centrale de la section aérienne des mes. 112-128) comme les pages plus délicates : Sonate en trio n°6, Chorals Liebster Jesu, wir sind hier BWV 730-731, Partita O Gott, du frommer Gott. Matthias Maierhofer adopte des tempos judicieusement pondérés, en vive adéquation avec l’acoustique riche et porteuse. Puissamment articulé et structurant, son toucher permet d’apprécier les nuances tant de la polyphonie que des timbres, d’une noble et fière éloquence. Dans la Passacaille, la matière sonore donne le sentiment d’être sculptée de l’intérieur, projetée d’un bloc, lumineux, dans la croisée, la sonorité d’ensemble se parant de cette fameuse Gravität prisée de Bach.

In stylo fantastico – Langschifforgel

De 1965 comme le Rieger, l’orgue en nid d’hirondelle du mur nord de la nef (un instrument y est attesté depuis le XVe siècle) est un merveilleux Marcussen : 21/II+Péd. L’orgue de 1545 plusieurs fois modifié survécut plus de trois siècles avant d’être remplacé en 1870, puis 1929 et 1936. Le Marcussen est d’esthétique baroque nord-allemande, naturellement idéale pour le stylo ou stylus fantasticus. Fait exceptionnel, l’harmonisation n’aurait pas été retouchée depuis 1965 (deux relevages : Fischer + Krämer en 1985, Metzler en 2010). Ce qui ne laisse d’impressionner à l’écoute de cet album, l’un des plus vivifiants et séduisants du coffret : l’orgue ne sonne nullement « années 60 », même si la trompette peut sembler plus ronde que baroque. Bien plus réduite que celle de l’orgue de 1929 – 58 jeux (autant que le Marienorgel à la même époque), certains sur la tribune en fond de nef – mais plus étendue qu’en 1936 (14 jeux), la palette du Marcussen arbore une plénitude (principaux et mixtures) et une enveloppante poésie (flûtes) qui rayonnent en surplomb de la nef. Leur répond une vivacité chatoyante de chaque instant, l’interprète faisant librement chanter textures, rythmes et couleurs de pages idéalement choisies et complémentaires.

Orgel international – Michaelsorgel

Programme passionnant en forme de souple juxtaposition d’œuvres rares, riches en climats contrastés, pour un tour d’horizon de la littérature européenne de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècles. Matthias Maierhofer y met en valeur avec faconde et virtuosité (des pages comme l’engageant et complexe Scherzo op. 49 n°2 de Bossi devraient être au répertoire usuel des concertistes) l’instrument plus spécifiquement « symphonique » du Münster : un Metzler de 2008 (43/III+Péd.) dont la base « classique » est complétée d’éléments propres aux factures française et allemande – deux claviers de Récit expressif, entre Cavaillé-Coll et Ladegast (Franck y sonne avec une vive acuité), italienne (chœur de violes) et d’outre-Manche – le précédent instrument (Gebrüder Späth, 1965) est aujourd’hui dans l’église de la Trinité à Sarajevo.

En ouverture : imposant Preludio de la Symphonie n°6 de Feliks Nowowiejski, compositeur polonais injustement négligé, qui en composa neuf, très personnelles sans ignorer l’apport des maîtres français (Rudolf Innig en a gravé une intégrale à l’orgue Sauer de la cathédrale de Brême, MDG, 1998). Liszt permet d’apprécier la palette des fonds, globalement mordants pour une projection claire depuis la chapelle Saint-Michel située au premier étage de la tour, ouvert sur la nef, au-dessus du profond porche d’entrée.

La fanfare initiale de l’attrayante Toccata de Ernest Halsey fait retentir les chamades ajoutées en 2023 (Orgelbau Fehl), puis le Tuba magna à forte pression, dans la tradition anglaise, du clavier de Solo. Très poétique Carillon de Sowerby, de forme libre et singulière, lequel met à contribution un autre registre du Solo, Campane, soit une octave de cloches reprenant ici le thème du carillon (il y a de même un Glockenspiel de trois octaves au Schwellwerk du Marienorgel – les deux Effektregister du complexe instrumental).

Künstlerfreunde – Chororgel

Nimbé d’une chaleureuse et élégante distance mais sonnant généreusement, le Chororgel est le plus récent des orgues du Freiburger Münster : un Kuhn à transmission électrique érigé en 2019 sur le côté sud du chœur (32/II+Péd., 24 jeux réels + emprunts et extensions) – beaucoup de profondeur et d’ampleur dans la résonance et sa spatialisation. Les « Amis artistes » évoqués par le titre de l’album, à son tour riche en raretés, se réfèrent aux compagnons de route viennois appréciés et admirés de Brahms, maîtres du romantisme tardif non pas dans l’ombre de leur illustre Freund mais honorablement à ses côtés. Hormis les deux Préludes et fugues de Brahms, tout ici sera sans doute nouveau pour l’auditeur.

Heinrich von Herzogenberg, romantique pétri de classicisme, apparaît dans la mouvance de Mendelssohn, son écriture savante et lumineuse faisant sienne la tradition du choral luthérien. Poésie et éloquence innervent les pages variées de ses Six Chorals op. 67 (1889), qui ont pu orienter l’esthétique de l’œuvre ultime de Brahms, les Chorals op. 122 (1896).

Pour Martin Haselböck, éditeur de Robert Fuchs, notamment organiste de la cour impériale, les remarquables Variations de 1911 (Thème, [dix] Variations et Finale, Fugue) sont l’un des chefs-d’œuvre de la musique autrichienne entre Brahms et Franz Schmidt. Elles évoquent davantage, sur les plans esthétique et harmonique, les cycles pour piano de Brahms que les monuments contemporains pour orgue de Max Reger.

Les Sechs Charakterstücke op. 64 (1890) de Rudolf Bibl constituent quant à elles un cycle habilement contrasté et captivant – c’est ici le Schumann des pages pour piano-pédalier qui de prime abord vient à l’esprit. Instrument et interprète font merveille dans ce répertoire à découvrir.

Ajoutons que Kuhn a également construit, en 2019, un Turmwerk ou Auxiliarwerk de 9 jeux, non indépendant et conçu pour étoffer en fonds et anches de 16 et 8 pieds tant le Marienorgel que le Chororgel. Installé dans la chapelle haute (ancienne « Salle des archives ») de l’une des deux « Tours du Coq » (Hahnentürme), celle du côté sud, qui se dressent à la jonction du transept et de l’entrée du chœur, sa sonorité se diffuse vers la nef principale et le bas-côté sud via une fenêtre à double arcade.

Symphonic expressions – Die vier Orgeln im Freiburger Münster (les quatre orgues réunis)

Pour son premier CD aux quatre orgues réunis, Matthias Maierhofer explore la sphère austro-allemande au tournant du XXesiècle. De l’œuvre immense de Franz Schmidt, le grand public ne connaît guère, du moins de renom, que Das Buch mit sieben Siegeln (Le Livre aux Sept Sceaux, Vienne 1938), oratorio maintes fois enregistré – au passage, on recommande le remarquable coffret Deutsche Grammophon (3 CD, 2020) que Paavo Järvi et l’Orchestre de la Radio de Francfort ont consacré aux quatre Symphonies (+ l’Intermezzo de Notre Dame, opéra d’après Victor Hugo, Vienne, 1914). Tout comme Liszt dans Ad nos, Schmidt utilise un thème puisé dans un opéra, son propre Fredigundis (Berlin, 1922), comme base de ses monumentales Variations. Il y fait, à sa manière singulière, le lien entre Liszt (jusqu’au rythme pointé de la Fugue) et Reger, le recours au chromatisme donnant des résultats fort différents sur le plan dramatique.

Souvent minorée en regard de celle de Reger, l’œuvre de Karg-Elert regorge de pages captivantes. Ses Trois Impressions op. 72, « À Monsieur Alexandre Guilmant », sont d’une poésie extrême, « impressionniste », et requièrent un traitement instrumental, comme c’est ici le cas, d’un tout aussi extrême raffinement, timbres et dynamique liés. Le tout ici rehaussé d’une agogique chaleureuse et sensible, quasi vocale – plus la touche féerique des Campane dans Clair de lune.

Jadis célèbre pour ses lieder et alors parmi les compositeurs autrichiens les plus joués, Joseph Marx est tombé dans l’oubli. S’étant tourné vers l’orgue dans l’ombre de Reger, il laisse de grandes pages pour l’instrument (non datées, sans doute début de siècle) publiées en 2014 par Universal, dont l’imposante Chaconne. D’une fluidité constante dans sa progression, elle repose sur un thème qui rend hommage à la Passacaille de Bach (de même la syncope initiale des « variations ») avant de suivre résolument son propre chemin, se déployant jusqu’au grandiose – lumineuse dramaturgie, moins suprêmement « angoissante » que chez Reger.

Ce dernier est ici représenté par l’un de ses plus parfaits chefs-d’œuvre et son œuvre ultime pour orgue, dans sa version écourtée, clarifiée et rééquilibrée par lui-même. Souffle ample de Matthias Maierhofer, librement et généreusement déclamatoire, au meilleur sens du terme, à mille lieues de maintes interprétations dont l’expressivité est amoindrie par une précipitation systématique et presque déshumanisante du jeu (ainsi, souvent, dans l’intégrale Reger de Rosalinde Haas, MDG) : un Reger captivant, formidablement orchestré (l’œuvre est dédiée à Richard Strauss !).

Si l’on devine au fil de l’écoute la provenance multiple des timbres, il va sans dire que cette gravure, magnifique, ne peut être que « frustrante », l’écoute frontale ne permettant pas d’apprécier l’architecture sonore mise en œuvre (un SACD, jusqu’à un certain point, serait mieux à même d’en restituer l’aspect multidirectionnel). Il faudrait être au cœur du phénoménal espace de résonance, « quadriphonique », que seule permet l’écoute sur place en situation d’immersion, rien ne remplaçant, fort heureusement, l’expérience immédiate.

Ce coffret ne peut dès lors que nourrir le désir de découvrir par soi-même l’univers instrumental sans guère d’équivalent du Freiburger Münster. Freiburg ist eine Reise wert…

(1) Orgelpark Amsterdam

https://www.orgelpark.nl/en/instruments

(2) Orgues de la cathédrale de Cologne

https://www.koelner-dommusik.de/orgeln/domorgeln

(3) Orgues de la cathédrale de Passau – restauration Klais-Schuke-Casavant 2021-2025 (pour ± 6,5 millions d’€uros)

https://www.bistum-passau.de/dom-kultur/dom-st-stephan-passau/die-orgel-im-dom-st-stephan

https://www.bistum-passau.de/dom-kultur/dom-st-stephan-passau/die-orgel-im-dom-st-stephan/das-klangliche-konzept

Composition des différentes sections jusqu’à l’actuelle restauration :

https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_des_Domes_St._Stephan

(4) Orgues de l’église Saint-François de Lausanne

https://organopole.com/les-orgues/#saint-francois

Die vier Orgeln im Freiburger Münster – ACD 1103-1107 [en coffret : ACD-1109]

https://www.ambiente-audio.de/main/seite1.php?language=fr&filename=katalog.php&search=yes&label=2&layout=katalog

Die Orgeln im Freiburger Münster (site en allemand)

https://www.muensterorgel.de

Composition actuelle des quatre orgues

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/gesamtdisposition

Domorganist Prof. Matthias Maierhofer

https://www.muensterorgelkonzerte.de/menschen-und-musik/domorganist

https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Maierhofer

Pour les amateurs désireux d’approfondir l’histoire des quatre orgues du Freiburger Münster au fil de leurs nombreuses transformations et reconstructions, partielles ou complètes :

Marienorgel

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/marienorgel-hauptorgel-2

Langschifforgel

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/langschifforgel

Michaelsorgel

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/michaelsorgel-2

Chororgel

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/chororgel

Turmwerk ou Auxiliarwerk

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/turmwerk-auxiliar

Console principale

https://www.muensterorgel.de/muensterorgeln/hauptspieltisch

Chœur des moniales de l’abbaye Notre-Dame du Pesquié (Ariège), dir. Marie-Dominique Pacqueteau

Sœur Stella Jobbé Duval et Sœur Anne Larroque, piano

Sœur Immaculata Astre, orgue

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 16′ 37″

Abbaye du Pesquié NDP 06-2025

Œuvres pour voix de femmes de Sœur Colombe Lynch et de Simone Plé sur des poèmes de saint Jean de la Croix, Francis Jammes, Paul Claudel, Léon Chancerel, Sœur Immaculata Astre

Pièces pour orgue et piano de Simone Plé

Le lien, inattendu, entre ces compositions pour voix de femmes et le monde de l’orgue, c’est Simone Plé-Caussade (1897-1986) qui nous l’offre (1). Professeur de solfège au Conservatoire de Paris, puis de fugue à la mort de son mari Georges Caussade (1873-1936), dont elle avait été l’élève et dont elle reprit la classe rue de Madrid (fugue, puis contrepoint et fugue), son nom nous est familier par son omniprésence dans la biographie de ses élèves, parmi lesquels nombre d’organistes fameux – Rolande Falcinelli, Marie-Claire Alain, Xavier Darasse, Louis Thiry, Jean-Pierre Leguay et tant d’autres. Elle entra en 1966, à sa retraite du Conservatoire et sous le nom de Sœur Anne-Marie de la Croix, au couvent de bénédictines du Saint-Sacrement de Rouen, où elle tenait l’orgue, puis rejoignit en 1968 le Carmel de Bagnères-de-Bigorre (au sud de Tarbes), devenant Sœur Marie de l’Incarnation. C’est là que son chemin croisa celui de Sœur Colombe Lynch (1915-1996), musicienne native de Bayonne, également formée au Conservatoire de Paris puis entrée en 1941 au prieuré bénédictin de Madiran (entre Aire-sur-l’Adour et Tarbes, à la jonction des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques). Ce CD se fait l’écho de leur rencontre musicale, l’aînée écrivant à sa cadette : « J’admire si sincèrement vos dons de musicienne. Toujours : distinction, pureté de style, et d’une valeur esthétique sans faille… ».

Si la communauté fut initialement implantée à Madiran (diocèse de Tarbes et Lourdes) puis transférée à Ozon, au pied des Pyrénées, la fondation de l’actuelle abbaye bénédictine Notre-Dame du Pesquié, à Serres-sur-Arget, non loin de Foix, date de 1991. Elle est placée sous la direction de Mère Immaculata Astre, troisième abbesse du Pesquié et auteur d’une grande partie des textes ici mis en musique par Sœur Colombe Lynch. Le programme alterne pages instrumentales de Simone Plé (piano, orgue) et pages vocales de Sœur Colombe Lynch, a cappella ou délicatement accompagnées (claviers mais aussi vents, ponctuellement, non crédités), à l’unisson ou à plusieurs parties. Aucune page d’ampleur mais une musique sincère et accessible, inventive et variée dans sa « simplicité », appropriée à des voix aguerries à la pratique quotidienne du chant communautaire.

Les miniatures pour piano de Simone Plé témoignent d’une même et extrême sobriété (on songe à de drastiques épures de Déodat de Séverac, avec parfois une douce saveur de terroir), cependant que certaines pages pour orgue revendiquent un format plus charpenté. L’église abbatiale, dont la dédicace eut lieu en 2017, dispose d’un orgue construit pour le Pesquié en 1997 par Jean Daldosso (2), déplacé en 2017 et jouxtant désormais, à l’entrée du chœur, les stalles des moniales. D’esthétique baroque allemande, il compte 14 jeux sur deux claviers et pédale.

La première moitié du programme fait entendre des poèmes de Sœur Immaculata Astre mis en musique par Sœur Colombe Lynch, dans lesquels la nature occupe une place centrale – une nature toujours bienveillante, poétiquement chantée comme en écho à saint François d’Assise, Arcadie chrétienne et champêtre respirant candeur et innocence, loin des cataclysmes climatiques d’aujourd’hui. La seconde partie fait entendre des poèmes de Paul Claudel (ayant trait à sainte Bernadette) et de saint Jean de la Croix, puis trois des Chansons franciscaines (n°2, 4 et 5) de Simone Plé sur des textes de Léon Chancerel. Ce recueil pour chant et piano (Henry Lemoine, 1927) valut à la compositrice un certain succès – le manuscrit porte en dédicace « Au maître Vincent d’Indy, en témoignage très modeste de ma profonde reconnaissance, et de mon admiration respectueuse ». La dernière de ses cinq pièces, Acqua fresca !, donne son titre au présent CD.

Ami de Claudel, le poète et romancier « pyrénéen » Francis Jammes (1868-1938), proche de la famille Lynch, est évoqué à travers ses Mystères glorieux (Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption, Couronnement de la Vierge), cependant qu’une « composition offerte par Denis Bédard », musicien québécois bien connu, sur un ultime poème de Sœur Immaculata Astre, referme cet album épuré, humain. Une oasis de fraîcheur et de distance face à l’agitation du monde, de douceur et de sérénité.

(1) Simone Plé-Caussade

http://www.musimem.com/Ple-Caussade.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Plé-Caussade

(2) Orgue Jean Daldosso (1997 / 2017) de l’abbaye de Notre-Dame du Pesquié

https://inventaire-des-orgues.fr/detail/orgue-serres-sur-arget-abbaye-de-notre-dame-du-pesquie-fr-09293-s_arg-ndpesq1-x

Acqua fresca – commande CD

Contact : ateliers@abbaye.pesquié.org

Commande en ligne : https://librairiemondaye.com/cd-acqua-fresca.html

Abbaye Notre-Dame du Pesquié

111, chemin du Pesquié

09000 Serres-sur-Arget

Contact de l’accueil / boutique : 05 61 02 97 55

https://abbaye-pesquie.org

Photos de l’orgue : © Milo Brutus (sur le site de l’Inventaire national des Orgues)

Eternal Notre-Dame

Orgue F. Thierry (1733) – F.-H. Clicquot (1788) – A. Cavaillé-Coll (1868) – J. Hermann-R. Boisseau (1959-1963-1966-1975) – J.-L. Boisseau-Cattiaux-Giroud-Émeriau & Synaptel (1992) – B. Cattiaux-P. Quoirin (2011-2014) – atelier Orgues Quoirin-M.L.G.O [Manufacture languedocienne de grandes orgues]-atelier Olivier Chevron [ancien atelier B. Cattiaux] (2024), de Notre-Dame de Paris

LIVRET FRANÇAIS / ANGLAIS / ALLEMAND

Durée : 1h 24′ 06″

Warner Classics 5021732818843, 2025

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565

Choral « Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 645

Sinfonia de la Cantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 – transcription Marcel Dupré

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Toccata de la Cinquième Symphonie op. 42 n°1

César Franck (1822-1890)

Prélude, fugue et variation op.18 / FWV 30

Louis Vierne (1870-1937)

Carillon de Westminster op. 54 n°6 (de la Troisième Suite des Pièces de fantaisie)

Naïades op. 55 n°4 (de la Quatrième Suite des Pièces de fantaisie)

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Prélude en ut dièse mineur op. 3 n°2 (des Morceaux de Fantaisie) – transcription Louis Vierne

Nicolas Rimski-Korsakov (1844-1908)

Le vol du bourdon (interlude orchestral de l’opéra Le Conte du tsar Saltan) – transcription Léonce de Saint-Martin

Maurice Ravel (1875-1937)

Rigaudon, Menuet et Toccata (n°4, 5 & 6) du Tombeau de Couperin – transcription Vincent Dubois

Pierre Cochereau (1924-1984)

Boléro sur un thème de Charles Racquet pour orgue et percussion – reconstitution Jean-Marc Cochereau

Gilles Rancitelli, percussion

Claude Balbastre (1724-1799)

Marche des Marseillois et l’Air Ça-ira

Le 21 janvier 2025, quelques semaines après la réouverture de la cathédrale ressuscitée et les concerts inauguraux de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, Vincent Dubois eut l’honneur d’être le premier des quatre titulaires du grand orgue à offrir un récital, somptueux (1). Il est de même le premier à enregistrer l’instrument restauré, gravure non moins somptueuse et d’autant plus appréciable que le musicien se fait rare au disque. Rappelons, entre autres, le projet Hymnes (Aeolus, 2015), où il interprète le Verbum supernum de Grigny et Évocation IV de Thierry Escaich (qui lui est dédiée), deux parutions de 2006 : Vierne et Dupré à Saint-Étienne de Caen, Radio France, Collection Tempéraments, et un récital à Saint-Sulpice (avec improvisation), JAV Records (malheureusement presque impossible à faire venir des États-Unis), ou encore un grand programme Liszt (Ad nos, BACH, Weinen, Klagen…) à la diffusion plus confidentielle (CD Vox Coelestis, 2002).

Que l’accroche marketing du titre en anglais, Eternal Notre-Dame, n’induise pas en erreur. Warner Classics vise, à juste titre, une diffusion bien au-delà de nos frontières, l’intérêt passionnel pour Notre-Dame observé dans le monde entier laissant présager un succès musicalement mérité. Pour une telle parution, un programme « grand public » sans doute s’imposait, avec le risque que la carte de visite consensuelle s’en tienne à une vitrine boostée au spectacular. Rien de tel ici, fort heureusement, ce programme se révélant aussi superbement pensé qu’interprété, à l’hommage rendu aux prédécesseurs des titulaires actuels s’ajoutant spontanément Bach, en tout lieu chez lui.

La Toccata et fugue en ré mineur plante avec éloquence le décor : les suspensions initiales permettent en un éclair de mesurer le défi que représentent l’acoustique et l’intimidante réverbération du vaisseau. Compliments à Fabrice Planchat qui signe une formidable prise de son, au point d’équilibre optimal entre perception globale et appréciation sans limites du moindre détail, tout le programme alternant avec souplesse et vivacité pages d’apparat et d’une poétique intimité. Magistralement restauré, l’orgue jusqu’alors en constant devenir de Notre-Dame semble avoir trouvé lui aussi son point d’équilibre, aussi lumineux que la nef dans laquelle il projette désormais son immense et subtile palette, sans avoir, l’une et l’autre, perdu de leur mystère.

Bach y apparaît telle une réminiscence du récital gravé par Pierre Cochereau en 1959 pour la Guilde Internationale du Disque, avec Toccata et fugue en ré mineur et Sinfonia BWV 29 (mais aussi Toccata de Widor) : on y entendait l’orgue de Vierne et Saint-Martin, avant les travaux de modernisation et d’agrandissement, instrument dont la « fragilité » rehaussait l’aura naturelle. Orgue joué pendant trente ans, plus ou moins en grande forme mais toujours aussi fascinant, par Cochereau, et jusqu’à la grande restauration de 1992. À noter que le bref survol historique du livret omet complètement les travaux menés sous le titulariat de Cochereau, qui pourtant modifièrent sensiblement la perception « moderne » de l’instrument. De cette « fragilité », toujours associée à l’impact grandiose du Cavaillé-Coll, plus aucune trace, naturellement, et l’on serait de mauvaise foi à vouloir le regretter. Ce n’est plus le même instrument (plus la même époque non plus), qui avec Cochereau n’était pas davantage resté le Cavaillé-Coll de 1868 (notamment relevé en 1932, sans que Vierne ait alors obtenu l’électrification des transmissions, apparemment problématiques) – tout en restant absolument l’orgue de Notre-Dame. Autrement, mais toujours dans cette même perspective acoustique si singulière. La magie d’un lieu.

À l’orgue « sombre » touché par Cochereau en 1959 et au jeu correspondant de l’interprète d’alors répond aujourd’hui, sous les doigts de Vincent Dubois, une approche stylistique par la force des choses nourrie de la réévaluation du répertoire ancien et de la connaissance approfondie des différentes esthétiques instrumentales. Si le BWV 29 est toujours dans la version Dupré – qui fut longtemps le suppléant de Vierne –, il s’est allégé et démultiplie ici son inépuisable « motricité » d’ouverture de cantate, cependant que Wachet auf offre une première page de contraste, ductile et chantante, une trompette presque mélancolique entonnant la confiante mélodie.

Widor et Franck participèrent à l’inauguration de mars 1868 (achevé fin 1867, l’orgue aurait retenti à Noël en guise de postlude à l’Exposition Universelle). La Toccata du premier permet d’évaluer la différence entre un pur Cavaillé-Coll et un grand orgue contemporain avant tout polyvalent, et avec quel éclat ! Le triptyque du second, auquel Vincent Dubois confère tant de poésie et d’élégance : pur moment de grâce, n’en permet pas moins d’apprécier des jeux de détail de Cavaillé-Coll, authentique ressourcement. Vierne introduit un même contraste, à un fantastique Carillon de Westminster répondant d’envoûtantes Naïades – comme une Étude de Chopin pour des doigts inspirés. Si Vincent Dubois arbore en toute circonstance une impressionnante perfection instrumentale, ce n’est pas au sens d’une exactitude glacée ou figée, le flux certes toujours hautement maîtrisé étant sous-tendu d’une intensité et d’une pulsation musicales qui séduisent tout au long de ce récital de très haute tenue.

Une place de choix, dans cet album des plus généreux, est faite à la transcription. Célèbre Prélude de Rachmaninov restitué par Vierne (impressionnant sommet d’intensité brillamment amené – on relève tout au long de ce récital une remarquable progressivité, sans cesse diversifiée, des crescendo et decrescendo), où l’orgue actuel de Notre-Dame montre qu’il n’a rien perdu de sa gravité, mais aussi un époustouflant Vol du bourdon version Léonce de Saint-Martin, homme et musicien intègre, grand interprète et transcripteur dont un livre récent et passionnant contribue à restituer une image enfin plus juste (2) – les mutations (dont la vaste palette, aujourd’hui augmentée, était déjà l’une des fiertés de Cavaillé-Coll à Notre-Dame) y restituent à merveille et avec esprit le bourdonnement du nectarivore…

L’année Ravel est aussi l’occasion pour Vincent Dubois de s’insérer dans cette lignée de transcripteurs avec, idéalement acclimatés à l’orgue, trois extraits du Tombeau de Couperin (Jean-Baptiste Robin promène également à travers le vaste monde sa propre version du cycle). Pierre Cochereau ne pouvait manquer à l’appel, ici via le célèbre Boléro improvisé le 14 mai 1973, capté et publié par Philips (et par la suite Solstice) et finalement restitué par son fils Jean-Marc. Cochereau le rejouera en concert à Notre-Dame (pestant contre sa difficulté !) le 29 mai 1974, version reprise dans le coffret Solstice (19 CD + 1 DVD, 2020) Cochereau – Raretés et Inédits, hélas ! déjà épuisé (3) – mais d’autres aussi depuis, ainsi Yves Castagnet à Notre-Dame. D’une inexorable et fascinante progression, la version sans faille de Vincent Dubois et Gilles Rancitelli renouvelle l’exploit jusqu’à la transe.

Cavaillé-Coll, comme à Saint-Sulpice, ayant pris soin de conserver à Notre-Dame quantité de jeux de Clicquot, par respect autant que par « économie », ce récital se referme sur une évocation de la palette classique des anches et cornets. Hommage ô combien sonore à un plus lointain prédécesseur, Balbastre, dont on sait que la Marche des Marseillois couronnée d’un enthousiasmant Ça ira sauva bien des instruments de la tourmente révolutionnaire.

(2) Une histoire de tribune : de Louis Vierne à Pierre Cochereau, Léonce de Saint-Martin (1886-1954), par Marie-Christine Steinmetz

https://orgues-nouvelles.org/une-histoire-de-tribune-de-louis-vierne-a-pierre-cochereau-leonce-de-saint-martin-1886-1954-par-marie-christine-steinmetz/

(3) Cochereau – Raretés et Inédits

https://www.concertclassic.com/article/le-disque-de-la-semaine-pierre-cochereau-notre-dame-et-hors-les-murs-19-cd-1-dvd-solstice

Vincent Dubois – Eternal Notre-Dame – Warner Classics

https://www.warnerclassics.com/fr/release/eternal-notre-dame

Site de Vincent Dubois

https://www.vincent-dubois.com

Histoire du grand orgue de Notre-Dame de Paris

https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr/le-grand-orgue

Restauration (2019-2024) du grand orgue de Notre-Dame de Paris

https://atelier-quoirin.com/portfolio/paris-cathedrale-notre-dame-3/

Musique et orgues à Notre-Dame de Paris

https://www.notredamedeparis.fr/comprendre/musique/

Auditions d’orgue du dimanche à 16 heures

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/categorie/auditions-dorgue-2025-2026

Notre-Dame de Paris – Saison musicale 2025-2026

Concerts du mardi soir – dont un, voire deux récitals d’orgue chaque mois (sauf en février et en mai)

https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/categorie/concert/25-26/?mm=9

Photos de Vincent Dubois :

Livret : Julio Piatti

Au format vertical : Klara Beck

« Alla francese »

Georges Guillard

(orgue Jean-Baptiste Micot [1771-1772] de la cathédrale Saint-Pons de Saint-Pons-de-Thomières, Hérault)

* Elsa Sirodeau (mezzo-soprano)

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 01′ 28″

Côté Ut dièse CUD 251, 2025

Capriccio sopra la Battaglia (1615)

Capriccio (1615) del soggetto scritto sopra l’Aria di Ruggiero (Fra Jacopino)

Balletto (1615)

Capriccio Pastorale (1615)

* Se l’aura spira tutta vezzosa (Primo libro Arie Musicali, 1630)

Aria detta La Frescobalda (1637)

Toccata per l’elevazione (Fiori Musicali, 1635)

* A pié della gran Croce (Maddalena alla Croce) (Primo libro Arie Musicali, 1630)

Capriccio sopra La Girolmeta (Fiori Musicali, 1635)

Toccata quinta, sopra i pedali per l’organo, 1637)

Bergamasca (Fiori Musicali, 1635)

* Ricercare con obligo di cantare la quinta parte senza toccarla (1635)Cento partite sopra Passacagli (1615)

Il fallait y penser, formidable intuition, puis il fallait oser ! Dans l’esprit du mélomane, l’orgue italien est indissociable de la facture quasi immuable de la péninsule italienne, inchangée des siècles durant, jusqu’au bouleversement radical de la seconde moitié du XIXe siècle. C’est sur ce type d’instruments, dans la lignée des Antegnati ou d’esthétique proche (à défaut « neutre »), que ce répertoire est habituellement proposé. Amplifier la palette de Frescobaldi, le faire notamment bénéficier des anches et cornets de la facture classique française, telle est l’idée de Georges Guillard, loin de toute provocation. Simplement élargir les visions convenues. Il s’agit avant tout de questionner l’esthétique frescobaldienne et ses exigences, au point d’en renouveler finalement l’écoute, mais aussi de se faire plaisir et par la même occasion de combler l’auditeur. Mission accomplie, chaque page apportant son lot de surprises dans l’établissement d’une très musicale correspondance entre les deux esthétiques.

À la différence de l’orgue classique français, qui exige des mélanges hauts en couleur bien spécifiques, l’orgue italien se « contente » – son idéal en termes de plénitude – de la pyramide des octaves et des quintes, dont dispose aussi l’orgue français, à sa manière, quitte à sonner différemment en termes d’harmonisation des jeux dans ce répertoire ultramontain, cependant que pleins jeux et autres cymbales ne sauraient restituer le sacro-saint ripieno progressif en rangs séparés, qui permet assurément une plus grande souplesse dans l’empilement des harmoniques. Mais qui, globalement, peut le plus, peut aussi « le moins » – terme naturellement on ne peut plus impropre s’agissant de l’orgue italien.

Outre l’incitation à ne surtout pas se priver d’une telle musique au prétexte que l’on ne disposerait pas d’un orgue d’esthétique italienne, l’idée sous-jacente est aussi d’établir des passerelles par le timbre entre formes italiennes et françaises. Ainsi Georges Guillard, dans un texte plein d’esprit, rapproche-t-il par exemple les fameuses Toccate per l’elevazione des Fonds d’orgue façon Marchand. Force est de dire que celle des Fiori musicali ici proposée est de toute beauté sur les fonds du Micot de Saint-Pons, tempérament compris.

La confrontation ne se limite pas à un face-à-face France-Italie. En témoigne la Battaglia d’introduction sur anches et cornets qui évoque tout autant l’Espagne, dont l’influence fut, il est vrai, bien que guère pour l’orgue, à maints égards sensible dans le sud de la péninsule. Le Capriccio […] sopra l’Aria di Ruggiero renforce le trait : le cornet transporte l’auditeur via la métamorphose du spectre sonore, gorgé de saveurs espagnoles et suggérant un tiento de tiple – un dessus soliste semble magnifier un demi-registre qui serait porté par les fonds sur la moitié basse du clavier. Une même sensation se retrouve dans la section Corrente des fameuses Cento partite sopra Passacagli, œuvre monumentale qui referme ce programme exubérant. Variée dans sa registration sans toutefois rompre une nécessaire unité, celle-ci met à profit les frottements de l’écriture, faisant la part belle aux chromatismes.

Trois pages vocales ponctuent ce programme, rappelant que la voix prime les instruments dans la Rome de Frescobaldi. Captée d’un peu loin et accompagnée par les fonds variés et très présents du Micot, la voix soliste s’épanouit paisiblement depuis la tribune de marbre. Parmi ces pièces, le fameux Ricercare « avec obligation de chanter la cinquième voix sans la jouer » – incroyable poésie des flûtes, douceur et noblesse mêlées.

De la vie à foison, du chant, de la couleur, du rythme, une juvénile et impétueuse fraîcheur, une architecture décuplée par l’écriture et sa fougueuse restitution instrumentale, au gré de prises de risques assumées et tonifiantes. Entre les Cantates de Bach et sa chère Élisabeth Jacquet de La Guerre, Georges Guillard montre combien il s’entend à élargir son propre horizon musical, de manière inédite et convaincante, et dès lors le nôtre.

Girolamo Frescobaldi « alla francese »

Georges Guillard (orgue J.-B. Micot [1771-1772] de Saint-Pons-de-Thomières), Elsa Sirodeau (mezzo-soprano)

https://www.coteutdiese.fr/Contenu%25guillard%252025.html

L’Orgue historique de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault)

https://www.orgue-saint-pons.org/orgue.html

Photo de l’orgue de Saint-Pons : © Daniel Kuentz

Mélodies et chansons – Pièces pour piano

Françoise Masset (mezzo-soprano),

Vincent Leterme (piano)

LIVRET FRANÇAIS / ANGLAIS

Durée : 1h 17′ 35″

Maguelone MAG 59, 2025

Une fois n’est pas coutume et confirme la règle, tout en faisant écho à la devise d’Orgues Nouvelles : « La Revue des Passionnés d’Orgue & de Musique ». Françoise Masset fait à elle seule le lien avec l’orgue, son impressionnante discographie, et sa réponse naturelle : le concert, témoignant d’une longue complicité avec l’instrument à tuyaux, mais aussi l’harmonium, en dialogue avec Joris Verdin, Georges Guillard, Kurt Lueders, Michel Alabau, Pascal Marsault ou Pascale Rouet, et bien d’autres encore. S’il n’est pas ici question d’orgue, on s’en voudrait néanmoins de ne pas partager une telle découverte, pépite musicale si réjouissante et stimulante. D’ailleurs, pas d’orgue, c’est vite dit, car il s’y trouve une étonnante mélodie, sur un poème de Charles Cros, intitulée… L’Orgue.

Connaissez-vous Claude Arrieu ?, interroge fort à propos Christian Wasselin sur le site Webtheatre (1) – et l’on est au regret de devoir avouer : hélas ! non. Le livret finement documenté du présent CD, sous la plume vive et conquise par son sujet de Françoise Masset elle-même, qui a consacré un mémoire de maîtrise à la compositrice (Une femme et un compositeur : Claude Arrieu, Université Paris-Sorbonne, 1985), retrace d’un côté le parcours de Claude Arrieu (née Louise-Marie Simon – sa mère Cécile Simon était elle-même pianiste et compositrice), de l’autre sa propre rencontre avec la musicienne et la connaissance ainsi acquise de son œuvre riche et variée.

Élève de Marguerite Long, Noël Gallon, Jean Roger-Ducasse mais aussi de Paul Dukas – dans la classe duquel, au Conservatoire de Paris, elle obtient en 1932 un Premier Prix de composition –, Claude Arrieu connut un brillant parcours professionnel. Entrée en 1935 à la Radiodiffusion française, elle y fut d’abord, dans le sillage de Pierre Schaeffer, « musicienne metteuse en ondes ». Devenue en 1944 chef adjoint du Service d’Illustrations musicales au côté d’Henri Dutilleux, elle quitte la radio en 1947 pour se consacrer avant tout à la composition. Outre le théâtre (de l’opéra-bouffe à l’opéra radiophonique), elle a composé pour le cinéma, la radio, le music-hall. Son catalogue de « musique pure » comprend plusieurs concertos (piano, deux pianos, violon, flûte, trompette et cordes), de la musique d’orchestre, de chambre, pédagogique, pour piano… La voix (soliste mais aussi chœur) y occupe une place de choix, dont quantité de mélodies et de chansons : Françoise Masset et Vincent Leterme en offrent ici un vaste florilège qui s’écoute l’oreille et l’œil inlassablement en éveil (l’intégralité des textes chantés figure dans le livret).

Des poètes de la Renaissance – Marot, Ronsard – jusqu’à ses propres contemporains, Claude Arrieu a puisé les textes qu’elle a mis en musique aux sources les plus diverses, la frontière entre mélodie et chanson étant d’ailleurs assez mouvante. De l’absolue miniature, ainsi le cycle Chansons bas (1936) sur des textes de Mallarmé, à la mélodie généreusement développée – s’il est impossible de toutes les citer, l’une d’elles mérite une attention particulière : La Belle qui viendra (1939, poème d’André de La Tourrasse), bouleversante de beauté mélodique et harmonique, dans sa sobriété, et de pure émotion via l’alternance, refrain-couplets, de climats délicatement contrastés.

Pour tenter de situer Claude Arrieu mélodiste, on pourrait certes évoquer Poulenc – les poèmes de Louise de Vilmorin et de Max Jacob faisant ici le lien. Mais la voix de Claude Arrieu est avant tout singulière, absolument libre et indépendante tout en s’intégrant parfaitement dans son temps. Douée d’un sens inné de la prosodie, volontiers spirituellement et délicieusement caustique – l’humour revendique une place à part entière – mais jamais acide, arborant un sens de la période, du rythme de la phrase poétique et de son support mélodique dans un stimulant et jubilatoire rapport d’égalité entre d’un côté le chant et la diction, de l’autre des parties de piano tout aussi piquantes et source de vie que judicieusement pondérées : la concision même, d’une spontanéité merveilleusement travaillée, Claude Arrieu parvient souplement mais avec quelle acuité à un équilibre tout simplement idéal !

La compréhension de ces mêmes qualités fait tout le charme et la beauté de cette gravure. Françoise Masset y déploie son talent de chanteuse et de diseuse, équilibre délicat ici admirablement opérant, distillant verve populaire, nostalgie, lyrisme ou même drame au gré des textes, sa diction parfaite et timbrée de même permettant d’en goûter chaque instant. Même lumineux et stimulant engagement dans le jeu de Vincent Leterme, indispensable au rapport d’équilibre entre la voix et ce qui la porte. Revit ici la poétique exactitude d’une approche instrumentale éminemment française, fuyant toute forme d’excès, tempérance et style étant les maîtres mots – et vivacité. L’enchantement est ici élargi et prolongé par la ponctuation de quelques pièces pour piano seul : La Toile d’araignée, extrait de La Boîte à Malice (1931), titre reflétant à souhait un aspect essentiel de l’esprit pétillant de la musique de Claude Arrieu, trois des Études Caprices de 1954, deux extraits des Intermèdes radiophoniques de 1945, Barcarolle et Nocturne. Et comme le partage est l’essence même de cette musique, le baryton Didier Henry prête sa voix à La chanson de Marianne (1947), version en duo sur le poème de Max Jacob, de même que Vincent Leterme bisse avec Françoise Masset le piquant Bonsoir au public de conclusion. Un enchantement !

(1) Connaissez-vous Claude Arrieu ?, par Christian Wasselin

Claude Arrieu – Mélodies et chansons, Françoise Masset et Vincent Leterme, CD Maguelone MAG-59

https://www.maguelone.fr/fr/actualite/196-claude-arrieu-melodies-et-pieces-pour-piano-3770003584599.html

Site de Françoise Masset

http://www.francoisemasset.com/pages/actus.html

Écrits de Françoise Masset sur Claude Arrieu

http://www.francoisemasset.com/pages/claude-arrieu.html

Illustrations provenant du livret du CD :

Silhouette de Claude Arrieu, 1960, dessin d’Alfred Manessier – © collection Olivier Schneider

Claude Arrieu à Venise en 1949, lors de la remise du Prix Italia – © collection Françoise Masset

Musique de chambre autour de l’orgue Yves Fossaert

Éric Lebrun, orgue Yves Fossaert (2021) de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Vouvant (Vendée) ; Jérôme Hilaire, clarinette ; Édouard Sapey-Triomphe, violoncelle

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 50′ &19″

Chanteloup Musique, collection Orgue et Musique à Vouvant OMV 005, 2025

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonate pour clarinette et piano op. 167 – 1er mouvement : Allegretto

Franz Liszt (1811-1886)

Orphée, poème symphonique – transcription pour trio de Camille Saint-Saëns

Éric Lebrun (1967)

Couleurs de Vouvant op. 52 pour clarinette, violoncelle et orgue

Récitatif : clarinette solo – Mouvement : violoncelle et orgue – Andante : trio – Danse : trio

Germaine Tailleferre (1992-1982)

Arabesque pour clarinette et piano

Nadia Boulanger (1887-1979)

Trois pièces pour violoncelle et piano

Vincent d’Indy (1851-1931)

Chant élégiaque – 3ème mouvement du trio pour clarinette, violoncelle et piano op. 29

Gabriel Fauré (1845-1924)

Après un rêve op. 7 n°1 – transcription pour violoncelle et orgue

Olivier Messiaen (1908-1992)

Vocalise-Étude – transcription pour clarinette et orgue

Pensé pour ainsi dire ex nihilo pour la belle église de Vouvant, « petite cité de caractère » aux confins de la Vendée et des Deux-Sèvres, où il trône à même le sol entre nef et bas-côté afin de permettre au public de voir le jeu de l’interprète et faciliter la programmation d’œuvres avec d’autres instruments, voix solistes, chœur ou orchestre, l’orgue Yves Fossaert – 18 jeux réels déployant une palette de 42 registres sur trois claviers et pédalier : un prodige de conception (complexe !) et de réalisation – a vu le jour à l’initiative et par la volonté d’une personnalité ayant occupé des fonctions majeures dans le monde de la musique, et qui à cet effet créa en 2016 l’Association Orgue & Musique à Vouvant : Yves Rousseau (1), mécène de l’instrument – d’ailleurs financé à 85% par quelque 720 dons privés – en lien avec tout ce que la planète orgue compte de beaux noms. Ce petit coin de paradis verdoyant est devenu en quelques années l’épicentre d’une activité musicale, concerts, visites et pédagogie réunis, dont le succès auprès du public ne laisse d’impressionner.

Si cette activité fait vivre le lieu tout au long de l’année, celle-ci trouve naturellement son apogée lors du festival d’été : concerts en juillet et en août le jeudi. L’édition 2026 est d’ores et déjà annoncée, avec sur le versant français Michel Bourcier (cathédrale de Nantes), Véronique Le Guen (Saint-Séverin, Paris), Louis Alix (Saint-Nicolas-des-Champs, Paris), Virgile Monin (organiste en résidence à Vouvant) et Yves Rechsteiner (directeur artistique de Toulouse les Orgues) ; sur le versant invités étrangers Jonathan Scott (Bridgewater Hall, Manchester) et Tom Scott (piano), Jan Liebermann (Munich, vainqueur de nombreux concours internationaux) et Nathan Laube (Eastmann School of Music, Rochester, État de New York). À noter que le festival 2025 jouera d’abord les prolongations, le 20 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine : programme haut en couleur de Julien Lucquiaud et Jorris Sauquet (2).

Orgue et Musique à Vouvant

Cet album s’inscrit dans une collection discographique modeste dans sa présentation (pour une politique tarifaire des plus douces) mais riche de la diversité des répertoires explorés : du concert inaugural (2021) au Carnaval des animaux de Saint-Saëns dans la version à quatre mains de et par Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun, des chefs-d’œuvre symphoniques de César Franck par Jean-Baptiste Courtois au Requiem de Fauré, mais aussi à un récital inventif et singulier de Virgile Monin.

Presque tout dans ce programme est pure découverte, le Fossaert de Vouvant s’affirmant dans son rôle d’accompagnateur inspiré et d’éloquent partenaire chambriste. Acoustique et prise de son chaleureuses nimbent l’auditeur d’une vive aura poétique, cependant que les solistes rayonnent de musicalité et de ferveur instrumentale. L’art du chant y est omniprésent, nourri des lignes suprêmement vocales de la clarinette de Jérôme Hilaire et du violoncelle d’Édouard Sapey-Triomphe. Après un rêve, mélodie de Fauré maintes fois transcrite et ici suivie de l’étonnante Vocalise-Étude pour voix et piano (1935) de Messiaen – qui n’aurait pas à rougir, bien que naturellement très différente, devant la fameuse Vocalise de Rachmaninov de vingt ans son aînée – résume l’esprit, le ton et le style d’un périple au souffle profondément onirique. Car tout ici n’est que rêve, subtilité, chaleur humaine, bonheur de goûter la moindre nuance. Même l’Orphée de Liszt, que l’on connaît symphonique et imposant tant à l’orchestre qu’à l’orgue, se glisse dans cet agencement sonore mêlant force, charme et acuité – l’art de Saint-Saëns, en l’occurrence, à jamais surprenant et imaginatif.

Le titre du CD est aussi celui de l’œuvre en quatre mouvements (2022-2024) commandée à Éric Lebrun, maître d’œuvre de cet album, par Orgue et Musique à Vouvant : les deux derniers y ont été créés par Jérôme Hilaire, Edouard Sapey-Triomphe et Éric Lebrun le 28 juillet 2022, puis l’ensemble proposé par les mêmes musiciens lors du Festival 2025, le 31 juillet. À la fois condensées et généreusement déployées, mystérieuses et séduisantes, contrastées et cependant idéalement enchaînées, hors du temps ou le domptant avec souplesse et éclat, ces pages captivent l’auditeur et l’invitent, même dans la jubilation, à suspendre son souffle et à s’abandonner.

(1) https://www.concertclassic.com/article/trois-questions-yves-rousseau-instigateur-de-la-construction-de-lorgue-de-vouvant-vendee

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/vendee-il-est-en-train-de-reunir-400-000-euros-pour-construire-un-orgue-dans-l-eglise-de-son-village-1571485506

(2) Des pieds et des mains ! – Julien Lucquiaud et Jorris Sauquet, le 20 septembre 2025 à Vouvant

https://orgueetmusiqueavouvant.com/journees-europeennes-du-patrimoine/

Couleurs de Vouvant – Chanteloup Musique, collection Orgue et musique à Vouvant OMV 005

https://www.chanteloup-musique.org/boutique/nos-disques/collection-orgue-à-vouvant

Orgue et Musique à Vouvant : l’orgue Yves Fossaert

https://orgueetmusiqueavouvant.com/l-orgue-fossaert/

Site d’Éric Lebrun

https://www.ericlebrun.com

Photos

Orgue Yves Fossaert : © Orgue et Musique à Vouvant (site Internet)

Vue aérienne de Vouvant : © A. Lamoureux-Vendée-Expansion

Brace for Impact

Hampus Lindwall, orgue Mühleisen (2016), St. Antonius, Düsseldorf-Oberkassel

Stephen O’Malley, guitare électrique *

Brace for Impact (for organ and electric guitar, 2019) *

Swerve (for organ and electronics, 2012-2017)

À bruit secret (for automated organ, 2023)

AFK (for automated organ, 2022-2024)

Piping (2022)

LIVRET ANGLAIS

[version française du texte de Robert Barry]

Durée : 46′ 52″

CD Ideologic Organ SOMA062, 2025

Les Inspirations visibles au Saint-Esprit, Paris

Le 11 juin, Hampus Lindwall donnait un concert en l’église du Saint-Esprit à Paris, tribune qui pendant vingt-neuf ans fut celle de Jeanne Demessieux (1), pour fêter à la fois ses vingt ans de titulariat (7000 messes !) et la sortie le 20 juin d’un nouveau CD : Brace for Impact, en partie évoqué par le programme du concert, Épisode 10 de la série concoctée par Hampus Lindwall et Stephen O’Malley au Saint-Esprit : Les Inspirations visibles. Rappelons que l’orgue (de chœur) de cette immense église en béton, conçue par Paul Tournon dans les années 1930 d’après Sainte-Sophie de Constantinople, est un Gloton-Debierre (17/II+Péd.) conçu par Albert Alain et inauguré en décembre 1934 par son fils Jehan. Le projet initial prévoyait aussi un grand orgue en tribune, projet jamais concrétisé auquel devrait finalement se substituer très prochainement l’installation, après restauration, du grand orgue Rochesson (1940-1951) de l’église Saint-Nicaise de Rouen, aujourd’hui désacralisée (2).

Dernier disciple de Rolande Falcinelli et dès lors formé, on l’imagine aisément, à une stricte et exigeante discipline musicale et instrumentale « académique », Hampus Lindwall demeure avant tout un électron libre de la scène organistique, et « [son] destin aurait pourtant pu être tout autre. Sans un simple coup du sort, celui qui occupe aujourd’hui le banc de l’église du Saint-Esprit à Paris – et collabore ponctuellement avec Phill Niblock, Leif Elggren, Susana Santos Silva, entre autres – aurait très bien pu atterrir dans le monde de la musique pop. Dans les années 1990, alors que la scène club de Stockholm explosait, Lindwall fréquentait les mêmes milieux que les artistes de musique électronique liés aux légendaires studios Cheiron. L’esthétique de la rave des années 90 reste à ce jour une composante importante de son ADN musical. » (Robert Barry)

Orgue et technologies numériques

Hypnotique et déroutant, ce CD Ideologic Organ propose cinq œuvres récentes faisant appel à différentes techniques de jeu et de traitement du son – « à force d’avoir poussé et poussé [ses] recherches », le musicien est parvenu à « une proposition assez radicale ». Selon Robert Barry, ce « pourrait bien être le premier album d’orgue de l’ère post-internet. À l’image d’une performance des artistes néerlandais JODI, c’est un disque nourri par les processus en réseau et la pensée algorithmique, une suite de morceaux qui construisent leurs propres systèmes avant de les pousser jusqu’à la rupture. Lindwall n’est pas programmeur, mais il manie les technologies disponibles comme Chopin exploitait les qualités sonores étendues du piano Érard. Du logiciel qui altère discrètement les textures internes de Swerve et Piping à la panique informatique de AFK et À bruit secret, ce sont des œuvres impensables sans l’expérience omniprésente d’une vie vécue en ligne. Transmettre cette esthétique hypermoderne à travers le son austère d’un orgue baroque ne fait que renforcer cette disjonction temporelle propre à nos journées passées à plonger dans un flot infini de fenêtres de navigateur. Le langage du Web 2.0 se voit ici retranscrit dans l’écriture ornementée d’un manuscrit médiéval enluminé. »

Les cinq pièces du CD Brace for Impact

Cet album « marque un retour aux obsessions adolescentes de Lindwall […], musique viscérale de quarante-cinq minutes dotée d’une puissance élémentaire indéniable. Brace for Impact (3) imagine un scénario historique inversé, un “et si” opposé à la chance qui a marqué la jeunesse de Lindwall : et si Iannis Xenakis n’était jamais devenu l’architecte et compositeur pionnier que l’histoire a retenu, mais avait plutôt fini dans un groupe de metal ? Inspirée du glissando fulgurant qui ouvre Metastaseis (1953–1954), œuvre séminale du musicien grec, la pièce met en regard une série de glissés rageurs sur guitare électrique saturée et distordue (interprétés par le collaborateur Stephen O’Malley, membre fondateur de SUNN O)))) […] pièce électrisante qui assène un coup sec au visage de l’auditeur dès les premières secondes du disque. Mais c’est aussi une étude subtile sur la tension entre courbes analogiques et pas numériques. » Rien au sujet de cette pièce ne l’indique, si ce n’est le titre : « Préparez-vous à l’impact », pas même sa date de composition, 2019, mais il est pourtant impossible de ne pas y entendre, par exemple, le Blitz sur Londres ou le bombardement de Dresde, mais aussi les guerres qui font rage aux confins de l’Europe et au Moyen-Orient, musique à double titre actuelle, « écrite de façon très classique » et enregistrée en deux temps : la guitare en 2022 puis, en re-recording, la partie d’orgue.

Concernant l’instrument, support d’un programme inscrit dans une durée exigeante d’où la musique retire force et endurance : un formidable Mühleisen – pas de la maison alsacienne d’Eschau, créée en 1941 par Ernest Muhleisen (1897-1981), originaire d’Echterdingen au sud de Stuttgart, mais celle de Leonberg, à l’ouest de Stuttgart, créée en 1986 par son neveu Konrad Mühleisen –, il va de soi que le présent album n’a rien d’un portrait d’orgue conventionnel.

Aux échos de musique concrète de Swerve (orgue et électronique) s’ajoute une composante répétitive dont la rythmique est en réalité toujours changeante. L’œuvre est « écrite » au sens où d’autres pourraient aussi la jouer, mais de manière inévitablement personnalisée, l’interprète ayant à gérer en temps réel l’informatique. « J’enregistre d’abord quelques sons précis de l’instrument, puis j’utilise un écran tactile (iPad) pour manipuler le son avec une main pendant que je joue avec l’autre et mes pieds. Je l’avais fait en improvisation pendant longtemps, et Swerve est le résultat de ces recherches. »

Deux pièces sont for automated organ : équipé d’un système MIDI (système de communication utilisé par les synthétiseurs, notamment), le Mühleisen peut être piloté en replay depuis un ordinateur. À bruit secret est constitué de myriades de notes d’une rapidité inouïe de mouvement (accéléré lors de la restitution via l’ordinateur ?), incises brèves aux couleurs chamarrées entrecoupées de silences / suspensions et de contrechamps massifs et dynamiques. AFK enchaîne des sections rythmiques obstinées et multirépétitives où le rythme est sans cesse différemment décliné, de sorte que l’aspect répétitif se double d’un bouleversement continuel, changement obsessionnel dans la continuité la plus mobile et obstinée. Pièce la plus développée, Piping joue avec le temps, sa propre écoute et sa résonnance, des échos de marimba et de vibraphone, jeux de percussion dont le Mühleisen est doté, s’y trouvant comme nimbés d’orgue…

(1) Centenaire Jeanne Demessieux

https://www.concertclassic.com/article/centenaire-jeanne-demessieux-1921-1968-lhommage-de-hampus-lindwall-et-de-lensemble-vocal

(2) Ancien orgue Rochesson de Saint-Nicaise, Rouen

https://inventaire-des-orgues.fr/detail/orgue-rouen-eglise-saint-nicaise-fr-76540-rouen-stnica1-t

(3) La partition de Brace for Impact a été publiée par Novembre Global Nr 16.

https://novembre.global/magazine/hampus-lindwall-s-brace-for-impact

Hampus Lindwall : Brace for Impact – Ideologic Organ SOMA062

https://hampuslindwall.com/brace-for-impact

https://www.ideologic.org/release/soma062-hampus-lindwall-brace-for-impact

https://ideologicorgan.bandcamp.com/album/brace-for-impact

Hampus Lindwall

https://hampuslindwall.com

Les trois orgues Mühleisen (Leonberg, Bade-Wurtemberg) de l’église St. Antonius de Düsseldorf-Oberkassel :

Hauptorgel (orgue principal, en tribune) – 69/IV+Péd. (2016)

https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/kath-pfarrkirche-st-antonius-hauptorgel-duesseldorf-oberkassel

Fernwerk ou « clavier de lointain » (au-dessus de la coupole de la croisée) – 8/I (2018)

https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/kath-pfarrkirche-st-antonius-fernwerk-duesseldorf-oberkassel

Chororgel (orgue de chœur) – 20/II+Péd. (2012)

https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/kath-pfarrkirche-st-antonius-chororgel-duesseldorf-oberkassel

Photos de St. Antonius, Düsseldorf-Oberkassel : © Mühleisen Orgelbau

Intégrale de l’Œuvre pour clavier, Vol. 10

Benjamin Alard

* Clavecin Philippe Humeau (Barbaste, 1993) d’après Carl Conrad Fleischer (Hambourg, 1720), avec pédalier de Quentin Blumenroeder (Haguenau, 2017) ; deux clavicordes associés d’Émile Jobin (Boissy-l’Aillerie, 2018) d’après Christian Gottfried Friederici (Gera, 1773) et Jean Tournay (Noville-les-Bois, 1996) d’après David Tannenberg (Lititz, fin XVIIIe), avec pédalier de Quentin Blumenroeder (Haguenau, 2021)

** Clavicorde Johann Adolf Hass (Hambourg, 1763), Musée instrumental de Provins

Gerlinde Sämann, soprano

Six Sonates en trio BWV 525-530 *

Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Petit Livre d’Anna Magdalena Bach) ** :

Pièces de Johann Sebastian Bach, François Couperin, Carl Philip Emanuel Bach, Christian Petzold, Gottfried Heinrich Stölzel, Georg Böhm, Bernhard Dietrich Ludewig, Johann Adolph Hasse

LIVRET FRANÇAIS / ANGLAIS / ALLEMAND

Durée : 1h 15′ 27″, 1h 15′ 17″, 1h 11′ 05″ (3h 41′ 50″)

3 CD Harmonia Mundi, 2025

Pour cette première occasion d’évoquer l’Intégrale de l’Œuvre pour clavier de Bach par Benjamin Alard (Harmonia Mundi), tous claviers confondus : orgue, clavecin, clavicorde et claviorganum, entreprise unique à ce degré de complétude – Bach y est entouré de précurseurs, contemporains et continuateurs –, aucun orgue à l’horizon dans ce Vol. 10 (à l’instar des Vol. 6, 8 et 9), mais… des œuvres « pour orgue » : les Sonates en trio. Benjamin Alard a en fait déjà enregistré ce cycle à l’orgue, en 2008 (CD repris en 2020, Collection Alpha 71), sur le Bernard Aubertin de Saint-Louis-en-l’Île dont il est titulaire. Orgue qui fête ses vingt ans, tout comme le musicien ses vingt ans de titulariat (1).

Les Sonates en trio par Benjamin Alard à l’orgue

Splendide version, instrumentalement et musicalement accomplie, sur des tempos animés : un juste équilibre entre alacrité de l’articulation et une certaine mais éloquente modération et sagesse, afin de laisser aux voix le temps de s’épanouir – ainsi dans l’Andante de la Sonate IV, qui comme d’autres pièces du cycle (pas seulement les mouvements lents, particulièrement séduisants) se pare d’une pure sensation de nostalgie. À ces tempos répondent des registrations denses et colorées, d’une gravitas qui parfois surprend mais séduit dans ces Sonates, plénitude et assise de l’Aubertin de Saint-Louis-en-l’Île y invitant assurément, qui plus est dans une acoustique qui elle aussi revendique sa propre élocution.

Les Sonates en trio au clavecin

Plutôt que de proposer une seconde version à l’orgue pour l’intégrale Harmonia Mundi, le musicien explore le cycle sur des instruments, domestiques et d’étude, utilisés par les claviéristes du temps de Bach, à commencer par son fils Wilhelm Friedemann, pour l’éducation duquel il aurait été élaboré.

Comme on ne vient jamais tout à fait de nulle part, cette version n’est pas la première sur instruments à cordes pincées : le clavecin – mais ici aussi frappées : le clavicorde (ce qui par contre semble inédit). En remontant le temps : intégrale à deux clavecins de David Ponsford (transcripteur) et David Hill (Nimbus, 2019) ; arrangement de Hans-Ola Ericsson pour flûte, violon, viole de gambe et clavecin (Euridice, 2011) ; Sonates IV et VI par Yves Rechsteiner au clavecin à pédalier (Alpha, 2008) ; intégrale d’Anthony Newman et Eugenia Zukerman pour clavecin et flûte (Vox Cum Laude, 1984).

Il existe aussi deux intégrales antérieures au clavecin à pédalier : celle de l’organiste suisse Erich Vollenwyder (1921-1997), sur clavecin Neupert (en 16′, 8′ et 4′) d’après un Jean-Henri Hemsch de 1754 (Ex Libris, 1980 + Passacaille BWV 582), mais surtout, en 1966, faisant œuvre de pionnier, celle de l’organiste anglais, naturalisé américain, Edward Power Biggs (1906-1977), qui dès l’orée de l’« historiquement informé » s’intéressa aux instruments anciens et à des conditions de restitution « authentiques ». Ses Sonates (+ Concertos BWV 592 & 593, CBS Columbia Masterworks, en CD dans la collection Essential Classics de Sony, 1998) est librement accessible sur le site américain Internet Archive (2) et mérite le détour, accessoirement pour mesurer le chemin parcouru en six décennies – un autre album au clavecin à pédalier réunissait Passacaille, Toccata et fugue BWV 565, Fantaisie et fugue BWV 542, Préludes et fugues BWV 539 & 541. Solidement ancré et sonore, l’instrument (également en 16′, 8′ et 4′) touché par Power Biggs, un John Challis (1907–1974), facteur américain, construit en 1966 précisément pour Power Biggs et sur lequel il enregistra aussi… Scott Joplin !, offre encore un lointain écho des Pleyel de Wanda Landowska et Rafael Puyana, avec comme corollaire une articulation qui se souvient du grand legato mais arbore une diction qui va de l’avant. Il est vrai qu’à l’orgue Helmut Walcha (première « intégrale », 1947-1952) puis Marie-Claire Alain (Saint-Merry, 1954 ; Varde, Danemark, 1959) avaient déjà amplement et magnifiquement montré l’exemple.

Benjamin Alard au clavecin et au clavicorde à pédalier

C’est peu dire qu’un autre monde s’ouvre ici à nos oreilles. La légèreté de touche du clavecin (Sonates I, II, V) va de pair avec une sonorité affirmée et une richesse harmonique enveloppante, tout en préservant un quelque chose d’aérien, d’immatériel. L’attaque des cordes pincées favorise un détaché du jeu des pieds, mais jamais au détriment de la ligne et du chant. Et plus encore aux deux clavicordes superposés, modernes mais inspirés de l’ancien (Sonates IV, VI, III – dans l’ordre du CD) – Lento de la Sonate VI, à la goutte d’eau, plus mystérieux et aventureux que jamais. La (relative) non-tenue du son, contrairement à l’orgue bien sûr, déplace à l’occasion l’équilibre du trio, qui se fait duo – Vivace initial de la Sonate II, mes. 42-45 et 50-53 : une autre écoute, la joute manuelle un instant à découvert, les tenues de pédale s’évanouissant. Elle invite à l’ornementation, pleine de ressources, jamais systématique, tel un effet de surprise, de fraîcheur, d’inattendu, laquelle permet aussi de varier les reprises dans les mouvements lents – des deux parties (Sonate I) ou de la seule première partie (Sonate VI).

Qualités plus encore concentrées au clavicorde, avec ses saveurs de mandoline vivaldienne, de harpe baroque et même de sitar dans les instants les plus diaphanes, suspendus. Énergie et dynamique (assortie de subtiles nuances) ne sont nullement absentes, pour une intimité très expressive évoquant la confidence, douce et franche harmonie d’un consort de violes feutré. L’écoute s’accompagne dès lors d’un surcroît spontané d’attention, du fait d’une présence immédiate des plus prenantes. Tempo (plus doux qu’au clavecin, dont les attaques « mordent » avec plus d’intensité) et articulation sont rehaussés de quasi-suspensions ou interrogations, de transitions fluides délicatement conduites, de retenues des mesures de conclusion. De cette intimité du jeu et de l’écoute résulte une projection intérieure à l’adresse de l’auditeur individuel, non brillamment directionnelle vers un public pluriel, au gré d’un sens de l’écoulement du temps affranchi de toute contrainte. L’équilibre des deux clavicordes et le rapport d’intensité de la pédale façonnent ici un équilibre idéal. L’enjeu de virtuosité, non pas amoindri, passe au second plan, après la poésie du chant, ombre et lumière, cependant que le toucher s’accompagne, quasi-parente de l’inégalité expressive du Grand Siècle français, d’une agogique plus sensible au clavicorde, comme si le contact encore plus direct avec la touche et la corde incitait irrésistiblement l’interprète à parler à la première personne.

Le Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach sur clavicorde historique

Ce qui précède vaut pleinement pour le Notenbüchlein. L’amateur peu coutumier du clavicorde, réputé (à double sens) pour sa faible projection dynamique, pourrait se dire : deux généreux CD sur un instrument aussi intimiste… Crainte infondée, tant cette intimité non exclusive d’une vraie présence captive et retient l’attention. La beauté de timbre et les nuances auxquelles convie l’instrument, mais aussi la grande variété des pièces vivifient l’écoute. Instrument de l’âme, dont on comprend que Bach l’ait tant prisé. Sur plusieurs de ses albums précédents, Benjamin Alard joue le grand clavecin à trois claviers (1740) du facteur hambourgeois Hass, le père : Hieronymus Albrecht (1689-1752), exact contemporain de Bach, instrument des collections du Musée instrumental de Provins ayant appartenu à Rafael Puyana. Pour le Notenbüchlein, Benjamin Alard a choisi un clavicorde de 1763 de Hass fils, Johann Adolf (1713-1771), également conservé à Provins. Cet instrument a quant à lui appartenu à « un célèbre pionnier de la musique ancienne, Arnold Dolmetsch, et [a été] restauré dans son atelier à Londres entre 1894 et 1895 ». Dolmetsch, auprès duquel John Challis, évoqué plus haut, fit une partie de son apprentissage. Tout se tient et s’enchaîne, une boucle. Cette merveille d’instrument n’est que beauté et plénitude, sans lassitude.

Les pièces (dont l’Aria des Goldberg) sont bien sûr en majorité de Bach, mais aussi de Carl Philipp Emanuel et même de François Couperin, ainsi que d’autres maîtres – on y trouve le fameux Bist du bei mir de Stölzel. Nombre de celles traditionnellement attribuées à Bach sont sans doute anonymes. À maintes petites pièces plongeant l’auditeur au cœur du Musizieren tel que la famille Bach pouvait le pratiquer (Hausmusik ou musique domestique), et que l’on pourrait extrapoler à la société éduquée et mélomane de ce temps, répondent les chorals qui parsèment le recueil, ici chantés avec simplicité et ferveur par Gerlinde Sämann, telle Anna Magdalena (seconde épouse de Bach) dans sa sphère privée. Ces pièces simples, presque un canevas, servent souvent de base à un déploiement d’apparence improvisée, selon la fantaisie de l’interprète. Ce recueil n’en est pas moins ponctué de versions premières d’œuvres majeures de Bach : Suites françaises n°1 et 2, Partitas n°3 et 6 !

Un formidable Vol. 10, à savourer au rythme d’une écoute libre et attentive.

JS Bach – Intégrale de l’Œuvre pour clavier, Vol. 10 – Livret

https://www.harmoniamundi.com/wp-content/uploads/2025/01/902495.97_booklet.pdf

Les Vol. 1 à 9

https://www.harmoniamundi.com/thematique/bach-lintegrale-de-clavier-benjamin-alard_110_fr

Benjamin Alard + ensemble de sa discographie Harmonia Mundi

www.benjaminalard.net

www.harmoniamundi.com/artistes/benjamin-alard/

Portraits de Benjamin Alard : © Bernard Martinez

Photo du clavicorde Johann Adolf Hass : © Musée instrumental de Provins

La grande tradition à Saint-Sulpice au XIXe siècle

Daniel Roth, orgue Cavaillé-Coll (1862), Mark Dwyer et Stephen Tharp, orgue de chœur Cavaillé-Coll (1858) de Saint-Sulpice (Paris), Chœur Darius Milhaud, dir. Camille Haedt-Goussu, Ensemble Dodecamen, dir. Christopher Hyde

Œuvres de Charles-Marie Widor, Philippe Bellenot, Louis-James-Alfred Lefébure-Wely

Improvisations de Daniel Roth

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 12′ 49″

JAV Recordings JAV158, 2005 / réédition Aross, 2025

La Messe en fa dièse mineur op. 36 de Charles-Marie Widor est, sur le versant choral, l’œuvre phare de sa longue présence à Saint-Sulpice. Enregistrée début juillet 2005 pour le label new-yorkais JAV Recordings (initiales du producteur Joseph Anthony Vitacco III, label auquel on doit notamment la découverte d’instruments construits par Skinner et Aeolian-Skinner), cette gravure vient d’être rééditée par l’Aross (1) à l’occasion de la reprise de l’œuvre en concert à Saint-Sulpice le 18 mai 2025 (2).

Ce qui aujourd’hui signifie une mise en œuvre de moyens tout à fait exceptionnels était pour Widor ce dont il pouvait commodément disposer – un autre temps. L’œuvre a en effet été spécifiquement composée pour un double chœur : à l’époque les quelque deux cents voix des séminaristes du Grand Séminaire, alors place Saint-Sulpice, dont la ligne unique est globalement indiquée « Barytons » sur la partition (3), donc une majorité écrasante de voix d’hommes, et les quarante voix de la Maîtrise, soit les quatre parties usuelles, spécifiées « sopranos, contraltos, ténors, basses », tous portés et accompagnés par les deux orgues Cavaillé-Coll, parvenus jusqu’à nous intacts. Si numériquement le récent concert de Saint-Sulpice (250 chanteurs !) renouait avec les effectifs de l’époque, la participation de chœurs principalement mixtes influe nécessairement sur la restitution, de même pour les enregistrements parus au fil du temps. Sans surprise, ce répertoire semble davantage prisé à l’étranger, de la cathédrale de Cologne à celle de Westminster (catholique) à Londres pour Widor – ici restitué, comme il se doit, avec prononciation gallicane des textes latins. Le présent enregistrement, le seul réalisé à Saint-Sulpice de cette Messe d’apparat, renforce la composante « voix d’hommes dominantes » par l’ajout au Chœur Darius Milhaud (fondé à Paris en 1972 par le compositeur Roger Calmel et riche d’une soixante de voix mixtes) de l’Ensemble Dodecamen (également parisien et créé en 1998, constitué de douze à vingt voix d’hommes) – tous amateurs de haute tenue.

Si la Messe de Widor est monumentale par ses effectifs et le caractère grandiose des interventions du grand orgue, l’orgue de chœur accompagnant à proprement parler les voix (celui de tribune reste d’ailleurs muet dans l’Agnus Dei), elle n’en est pas moins concise (16′ 30″). L’usage veut qu’elle soit précédée et ponctuée d’improvisations au grand orgue, comme le fait ici Daniel Roth avec panache et une parfaite adéquation stylistique, sans renoncer à sa touche personnelle, l’ampleur de ses improvisations étant chaque fois proportionnée à celle des pages vocales auxquelles elles se réfèrent.

Cliquez pour agrandir…

L’ensemble du programme offre la restitution grandeur nature d’un office solennel à Saint-Sulpice. Introduite par une sonnerie de cloches captée depuis l’intérieur de l’église (Carillon enregistré le 15 août 2005), la Messe est donc précédée d’un Prélude improvisé et ponctuée d’improvisations tenant lieu tout d’abord d’Offertoire et d’Élévation. Entre ces deux interventions, une première page vocale de Philippe Bellenot (1860-1928), organiste de chœur puis maître de chapelle de Saint-Sulpice (4) : Ave Maria pour chœur mixte et orgue de chœur, touché dans ce programme à la fois par Mark Dwyer et Stephen Tharp, ce dernier, virtuose de renom, ayant aussi gravé pour le même label, en 2002, un récital au grand orgue (JAV130) : Widor, Franck, Saint-Saëns, Roth, Dupré.

Après l’imposante Communion improvisée s’élève un O Salutaris de Lefébure-Wely, qui à son tour introduit un Salut du Saint-Sacrement. S’y enchaînent, toujours ponctuées au grand orgue d’improvisations de Daniel Roth mettant en valeur avec une poétique inventivité la palette du Cavaillé-Coll, des pages vocales pour chœur mixte ou voix d’hommes accompagnées par l’orgue de chœur uniquement, dont un Tantum ergo de Bellenot. Le programme se referme sur trois pages données lors de la cérémonie de reconsécration, le 29 novembre 1926, de l’orgue de tribune relevé («…un dépoussiérage, la réfection de la mécanique, le renouvellement des peaux des souffleries et de toute la canalisation électrique qui traverse l’orgue pour éviter tout risque d’incendie… », Daniel Roth, Le Grand orgue de Saint-Sulpice et ses Organistes, La Flûte Harmonique n°59/60, 1991) : Tu es Petrus et un second Ave Maria de Bellenot, puis Quam Dilecta de Widor lui-même, qui requiert la participation des deux orgues. Une page d’histoire musicale puisant à la source même de la tradition de Saint-Sulpice et recréée pour notre temps.

(1) Aross – Association pour le rayonnement des orgues Aristide Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice

https://www.aross.fr

(2) Saint-Sulpice, concert du 18 mai 2025

https://www.concertclassic.com/article/la-messe-pour-deux-choeurs-et-deux-orgues-de-widor-saint-sulpice-affluence-record-et-grand

(3) Charles-Marie Widor : Messe op. 36 (partition)

https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/5c/IMSLP102778-PMLP210240-Messe_Widor.pdf

(4) Philippe Bellenot (1860-1928)

http://www.musimem.com/bellenot.htm

Charles-Marie Widor : Messe op. 36

https://www.aross.fr/produit/cd-messe-widor/

Les deux orgues Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice, Paris :

Orgue de tribune (1862) : https://www.aross.fr/le-grand-orgue/

Orgue de chœur (1858) : https://www.aross.fr/orgue-de-choeur/

Œuvres de Georg Böhm, Gottfried August Homilius, Johann Ludwig Krebs, Johann Peter Kellner, Dietrich Buxtehude, Johann Nicolaus Hanff, Johann Sebastian Bach

Jean-Louis Vieille-Girardet, orgue Alfred Kern (1980) de Notre-Dame de la Platé, Castres (Tarn)

LIVRET FRANÇAIS

Durée : 1h 13′ 41″

Côté Ut Dièse CUD 241, 2024

Inauguré en 1980 mais achevé trois ans plus tard, l’orgue Kern (35/III+Péd.) de Notre-Dame de la Platé, dans son double buffet de style Louis XVI réalisé en 1978 par l’ébéniste et sculpteur castrais Jean Chabbert, fut enregistré en 1990 par Francis Chapelet (Ariane, Collection discographique régionale de Midi-Pyrénées) : généreux programme de musique espagnole sonnant de façon très convaincante. Puis par deux fois, en 1994, dans des répertoires inventifs élargissant sensiblement le portrait : Franck Besingrand (REM) dans un programme Jean Langlais (dont la Suite baroque) complété d’Éclairs d’aube, hommage de l’interprète au maître de Sainte-Clotilde, Jean-Pierre Lecaudey (Pavane) dans un audacieux grand écart musical, de Bruhns, Buxtehude et Bach à Dupré, J. Alain et même Vierne. En raison de problèmes structurels, l’église dut être fermée au public en 1997. Protégé pendant les travaux, l’orgue a retrouvé sa voix grâce au facteur castrais Franz Lefèvre, qui aujourd’hui l’entretient, dans l’église entièrement restaurée (2021).

À la lecture de la composition, et s’agissant d’un Kern, on devine aisément l’adéquation de l’instrument à la musique de Bach, qui bien entendu s’adapte à maintes esthétiques instrumentales. C’est ce versant de l’orgue très polyvalent de la Platé que Jean-Louis Vieille-Girardet illustre ici même. Titulaire émérite du Mutin–Cavaillé-Coll de Sainte-Marie-des-Batignolles à Paris et suppléant à la Madeleine depuis 1980, ce disciple de Michel Chapuis est également cotitulaire du Micot de Saint-Pons-de-Thomières, siège du label Côté Ut dièse pour lequel il a déjà gravé deux CD : Johann Sebastian Bach – L’Art de la Transcription et de la Fugue(2018) et Les Douze Noëls de Louis-Claude D’Aquin (2022). Le présent album réunit des enregistrements de 1994 et 2004, avant et après les longs travaux de réfection de l’édifice. Le double texte joliment concis et éclairant de l’interprète situe chaque compositeur dans son temps avant de présenter les œuvres.